Cwapeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek! Saya capek menonton film ini. Padahal cuplikan film pendek di bagian awalnya cukup membuat saya tertarik. Setelah opening title ala font film The Ten Commandment, saya baru paham kalau film ini tentang “kampung” Yahudi. Semua serba Yahudi, seperti konsep suguhan resto “all U can eat”. Ya tentang agamanya, lingkungannya, birokrasinya, sampai budayanya di tengah peradaban baru di alam negeri adidaya.

Melalui kisah satu rumah tangga, film ini menguraikan banyak permasalahan. Mulai dari ayah yang terlalu kaku dan serius khas Yahudi, isteri yang berpaling ke lain hati, saudara tak bahagia, putera-puteri tak terperhatikan, dan pernak-pernik sampingan lainnya. Tragedi demi tragedi bersahutan. Kalau American Beauty berpola sitkom ke drama, sedang Crazy Stupid Love komedi ke splapstick, nah A Serious Man konstan di jalur drama. Kalaupun maunya berkomedi, ya maaf-maaf saja saya tak terhiburkan.

Berdiskusi ihwal ilahi memang membanjiri plot film ini, terlebih lagi didukung pembabakannya yang berdasar pada pertemuan dengan rabi: (1) rabi junior; (2) rabi senior; (3) Tetua rabi. Yah, silakan saja kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang satu sudut kehidupan kaum Yahudi di Amerika Serikat bisa memilih film ini sebagai referensi. Tapi saya sarankan “JANGAN!” buat para penikmat hiburan. Saya tak mau ada korban lagi, selain saya.

Membicarakan judulnya, memang tepat demikian. Bertendensi pada salah satu kata sifat stereotip kaum Yahudi. Dari sekian kata pengidentifikasi Yahudi, hebatnya film ini memang benar-benar fokus pada kata “serius”. Butuh cara menonton yang serius pula guna menarik kehebatannya. Dan saya mengaku tak cukup serius untuk menjadi penontonnya. [C+] 28/01/12

Sabtu, 28 Januari 2012

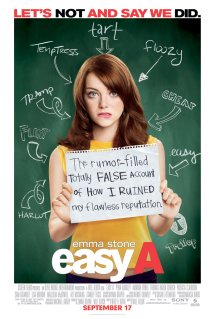

Resensi Film: Easy A (2010)

Mengapa komedi mengesankan selalu susah dicari belum tentu karena kekeliruan produsen melainkan bisa jadi karena faktor audiens pula yang menuntut terlalu lebih alih-alih tak mudah terpuaskan. Saya pernah dengar cerita dari teman berprofesi sebagai komedian, yakni ketika ia mentas di suatu tempat (agak formal) yang mana waktu itu hampir setiap manuver guyonannya tak digubris. Tak ada yang tertawa! Sampai-sampai seolah ia mau mengembalikan saja honornya ke pihak panitia. Bagi dia, sebagai seorang komedian kejadian itu sangat memalukan tak termaafkan.

Easy A juga mau menjadi film komedi. Tepatnya drama komedi remaja. Memang sih dalam rentang 1,5 jam saya tak tertawa. Hampir-hampir seperti kejadian teman saya di atas, mungkin. Taruhlah saya sebagai salah satu audiensnya. Tapi saya pikir-pikir, ya bukan karena kurang lucunya si film namun lebih ke kurang menikmati bin kompromistisnya saya. Easy A bercerita tentang seorang siswi SMU-favorit yang tak terkenal dan coba peruntungan di persimpangan antara mau mengikuti (baca: memuaskan) apa mau publik—dalam hal ini civitas sekolah—supaya dikenal atau tetap menjadi diri sendiri dengan konsekuensi terlupakan alias dianggap tak eksis.

Desain produksi Easy A menyegarkan. Saya suka layout opening serta closing title-nya. Kreativitas Hollywood banget yang kosmetik tapi tetap usaha menawarkan sisi teknikal artistik. Kelebihan utama film ini terletak pada upayanya mengangkat tema yang selalu relevan dengan kehidupan muda/i Paman Sam. Dalam beberapa sudut, bisa dikontekstualisasikan dengan kebudayaan galau di Bumi Pertiwi (ceileee….). Easy A membangkitkan kembali “Juno” dalam keadaan yang lebih ringan, rapi, tapi tetap monologis. Ia agak berbeda kategori terhadap seri “American Pie”, karena tak terlalu bombastis dan tak multikarakter-sentris. Senyum-senyum dikit cukuplah… [B-] 28/01/12

Easy A juga mau menjadi film komedi. Tepatnya drama komedi remaja. Memang sih dalam rentang 1,5 jam saya tak tertawa. Hampir-hampir seperti kejadian teman saya di atas, mungkin. Taruhlah saya sebagai salah satu audiensnya. Tapi saya pikir-pikir, ya bukan karena kurang lucunya si film namun lebih ke kurang menikmati bin kompromistisnya saya. Easy A bercerita tentang seorang siswi SMU-favorit yang tak terkenal dan coba peruntungan di persimpangan antara mau mengikuti (baca: memuaskan) apa mau publik—dalam hal ini civitas sekolah—supaya dikenal atau tetap menjadi diri sendiri dengan konsekuensi terlupakan alias dianggap tak eksis.

Desain produksi Easy A menyegarkan. Saya suka layout opening serta closing title-nya. Kreativitas Hollywood banget yang kosmetik tapi tetap usaha menawarkan sisi teknikal artistik. Kelebihan utama film ini terletak pada upayanya mengangkat tema yang selalu relevan dengan kehidupan muda/i Paman Sam. Dalam beberapa sudut, bisa dikontekstualisasikan dengan kebudayaan galau di Bumi Pertiwi (ceileee….). Easy A membangkitkan kembali “Juno” dalam keadaan yang lebih ringan, rapi, tapi tetap monologis. Ia agak berbeda kategori terhadap seri “American Pie”, karena tak terlalu bombastis dan tak multikarakter-sentris. Senyum-senyum dikit cukuplah… [B-] 28/01/12

Senin, 23 Januari 2012

Resensi Film: Jibeuro/The Way Home (2002)

Sayang sekali saya kok belum pernah tahu film ini ditayangkan stasiun televisi nasional. Terutama pas musim liburan. Padahal, menurut saya walaupun ini film Korea Selatan yang tak begitu populer ditayangkan di stasiun TV selain Indosiar tapi levelnya jauh di atas dari sekadar kata layak untuk dinikmati santai bersama keluarga. Film Iran seperti Children of Heaven yang lebih “berat” saja pernah ditayangkan. Kisah Jibeuro tentang seorang bocah manja yang dititipkan oleh sang ibu—sedang bermasalah rumah tangga dan finansial—ke nenek kandung seorang tunarungu dan belum pernah ia kunjungi sebelumnya.

Hanyakah sekadar tentang penitipan bocahkah film ini bercerita? Tentu tidak. Plot klise mulai berkembang dengan penyajian friksi ketulusan desa vs kemanjaan kota. Si bocah yang belum mampu bertata karma terhadap orang yang lebih tua menyebabkan interaksi nenek-cucu jadi kian menjengkelkan. Si penonton bertubi-tubi diajak mengumpat: “Ih, nyebelin banget sih. Ggrh… kalau adik sendiri nih bocah pasti udah saya gampar!” Kata teman saya yang merekomendasikan film ini, pemeranan nenek dan lingkungan desa dalam film ini riil. Bukan berasal dari kalangan selebritas dan bukan set desa artifisial. info lainnya adalah ketika proses syuting film selesai, si nenek rindu dengan bocah yang berperan sebagai cucunya dalam film. Entah ini gimmick atau bukan, tapi yang jelas ikatan kimiawi antarmereka berdua memang tercitra alamiah.

Perspektif manula dalam film ini membuat saya terkesan. Secara filler, unsur tersebut cukup menancap dalam benak saya. Bagaimana kita memandang hidup ketika sudah berusia lanjut, yang tinggal menghitung hari dan menguatkan satu sama lain antarsesama manula. Tak guna lagi mengeluh, yang penting dikerjakan sepenuh hati secara tulus. Saya tak sampai mewek ketika menonton film ini, tapi tak ada salahnya jika saya kategorikan Jibeuro sebagai film peleleh airmata. Coba saja sendiri… [B-] 23/01/12

Hanyakah sekadar tentang penitipan bocahkah film ini bercerita? Tentu tidak. Plot klise mulai berkembang dengan penyajian friksi ketulusan desa vs kemanjaan kota. Si bocah yang belum mampu bertata karma terhadap orang yang lebih tua menyebabkan interaksi nenek-cucu jadi kian menjengkelkan. Si penonton bertubi-tubi diajak mengumpat: “Ih, nyebelin banget sih. Ggrh… kalau adik sendiri nih bocah pasti udah saya gampar!” Kata teman saya yang merekomendasikan film ini, pemeranan nenek dan lingkungan desa dalam film ini riil. Bukan berasal dari kalangan selebritas dan bukan set desa artifisial. info lainnya adalah ketika proses syuting film selesai, si nenek rindu dengan bocah yang berperan sebagai cucunya dalam film. Entah ini gimmick atau bukan, tapi yang jelas ikatan kimiawi antarmereka berdua memang tercitra alamiah.

Perspektif manula dalam film ini membuat saya terkesan. Secara filler, unsur tersebut cukup menancap dalam benak saya. Bagaimana kita memandang hidup ketika sudah berusia lanjut, yang tinggal menghitung hari dan menguatkan satu sama lain antarsesama manula. Tak guna lagi mengeluh, yang penting dikerjakan sepenuh hati secara tulus. Saya tak sampai mewek ketika menonton film ini, tapi tak ada salahnya jika saya kategorikan Jibeuro sebagai film peleleh airmata. Coba saja sendiri… [B-] 23/01/12

Resensi Film: Insomnia (2002)

The Dark Knight Rises yang ditunggu-tunggu belum rilis, sebelum lihat karya Christopher Nolan terbaru saya coba sempatkan menambah referensi tontonan film kreasinya. Saya tak punya ide tentang apa film ini sebelumnya, hanya rekomendasi dari teman saja yang mendorong saya tonton film ini. Ternyata sejak awal sudah mengisyaratkan bakal ada plot detektif-detektifan di sini. Sebuah kawasan eksotif Alaska menjadi setnya. Tak ada langit gelap sepanjang film berputar, malam hari di Alaska kala itu masih saja terang benderang. Nuansanya sangat mendukung keinsomniaan film ini.

Sepasang detektif dari kota besar mengunjungi daerah terpencil atas dasar undangan pemecahan kasus alot. Kasusnya pembunuhan remaja cewek yang tak begitu special sebenarnya, tapi dengan begitu malah menjadi kelindan yang sulit diurai. Siapa pembunuh dan mengapa dia dibunuh selalu menjadi tanya utama. Tapi jangan terkecoh hanya dengan premis ini saja karena Insomnia mengusung drama psikologis yang menyeret kita “melupakan” premis utama. Apakah bentuk drama itu? Oke, saya akan memberi beberapa petunjuk: 1) satu detektif menembak detektif partner-nya dalam suatu babak pengejaran tersangka; 2) rasa bersalah si detektif membuatnya insomnia dan gamang; 3) terjadi pertemuan dialogis antara detektif dan si pembunuh.

Saya sepakat dengan apa kata teman saya ihwal adegan aksi kejar-kejaran di atas balok kayu mengambang dan dialog tatap muka detektif dengan pembunuh menjadikan Insomnia at its best. Mungkin karena saya sudah terlanjur menikmati duluan karya Nolan yang eksentrik macam Memento dan judul plot detektif lain yang mencekam macam Zodiac dan se7en-nya David Fincher, maka Insomnia nampak bak siswa/i pendiam potensial yang ada dalam suatu kelas jawara. Perlu guru yang peduli supaya ia terperhatikan dan bersinar. [B] 23/01/12

Sepasang detektif dari kota besar mengunjungi daerah terpencil atas dasar undangan pemecahan kasus alot. Kasusnya pembunuhan remaja cewek yang tak begitu special sebenarnya, tapi dengan begitu malah menjadi kelindan yang sulit diurai. Siapa pembunuh dan mengapa dia dibunuh selalu menjadi tanya utama. Tapi jangan terkecoh hanya dengan premis ini saja karena Insomnia mengusung drama psikologis yang menyeret kita “melupakan” premis utama. Apakah bentuk drama itu? Oke, saya akan memberi beberapa petunjuk: 1) satu detektif menembak detektif partner-nya dalam suatu babak pengejaran tersangka; 2) rasa bersalah si detektif membuatnya insomnia dan gamang; 3) terjadi pertemuan dialogis antara detektif dan si pembunuh.

Saya sepakat dengan apa kata teman saya ihwal adegan aksi kejar-kejaran di atas balok kayu mengambang dan dialog tatap muka detektif dengan pembunuh menjadikan Insomnia at its best. Mungkin karena saya sudah terlanjur menikmati duluan karya Nolan yang eksentrik macam Memento dan judul plot detektif lain yang mencekam macam Zodiac dan se7en-nya David Fincher, maka Insomnia nampak bak siswa/i pendiam potensial yang ada dalam suatu kelas jawara. Perlu guru yang peduli supaya ia terperhatikan dan bersinar. [B] 23/01/12

Sabtu, 21 Januari 2012

Resensi Film: 13 Assassins (2011)

Zaman feodal (shogun) Jepang selalu menarik takkan ada habisnya. Lebih-lebih menyangkut dunia samurai dan harakiri. Sebuah film tentang era itu muncul lagi. Kali ini sorotannya ada pada konspirasi pembunuhan Lord Naritsugu yang terkenal bengis nan sadistis, mungkin seketika kita akan terkenang Nero atau Caligula dengan segala keedanannya. Sebenarnya kita langsung berpikir, lalu kenapa si kejam tak langsung diadukan ke pengadilan atau dibunuh saja. Jangan lupa sedang dalam jiwa zaman apa kejadian itu berlangsung. Era feodalisme Jepang cukup kompleks. Samurai mematok harga mati loyalitas terhadap tuannya. Daripada disuruh membelot dan membangkang terhadap tuannya, ia lebih memilih harakiri. Maka untuk membunuh si kejam pasti akan berhadapan dulu dengan loyalis-loyalisnya yang siap mati.

Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah film ini dikemas dalam nuansa sinematografi klasik dengan dominasi gambar senyap, penajaman ekspresi (kredit untuk akting pemerannya), dan tenang (kredit untuk sutradara). Bagi saya, perempat awal film yang sangat Jepang-ish adalah bagian emasnya. Pertengahan hingga akhir cukup klise dan bisa kita dapatkan dalam sentuhan produksi Hollywood. Dalam rentang durasi 2 jam lebih sedikit, kita akan terbawa ke tengah medan Jepang tempo pertengahan abad ke-19 yang diam mencekam. Tentu ini bukan film hiburan, jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau Anda meninggalkan film ini dalam keadaan mengambang atau sesak. Tapi di luar itu semua, saya menangkap atmosfer represif dan ketegangan sepanjang film. Adegan total pembantaian di bagian akhir membuat saya tak ingin menontonnya untuk kali kedua. Bukan hanya karena agak kepanjangan, melainkan lebih karena saya tak nyaman dan tak ingin melihat kejadian seperti itu (lagi) di dunia nyata. [B+] 21/01/12

Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah film ini dikemas dalam nuansa sinematografi klasik dengan dominasi gambar senyap, penajaman ekspresi (kredit untuk akting pemerannya), dan tenang (kredit untuk sutradara). Bagi saya, perempat awal film yang sangat Jepang-ish adalah bagian emasnya. Pertengahan hingga akhir cukup klise dan bisa kita dapatkan dalam sentuhan produksi Hollywood. Dalam rentang durasi 2 jam lebih sedikit, kita akan terbawa ke tengah medan Jepang tempo pertengahan abad ke-19 yang diam mencekam. Tentu ini bukan film hiburan, jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau Anda meninggalkan film ini dalam keadaan mengambang atau sesak. Tapi di luar itu semua, saya menangkap atmosfer represif dan ketegangan sepanjang film. Adegan total pembantaian di bagian akhir membuat saya tak ingin menontonnya untuk kali kedua. Bukan hanya karena agak kepanjangan, melainkan lebih karena saya tak nyaman dan tak ingin melihat kejadian seperti itu (lagi) di dunia nyata. [B+] 21/01/12

Resensi Film: Ponyo (2009)

Hayao Miyazaki memang keren! Saya berani bilang karena untuk kedua kalinya saya sukses ditohok, dibuat gigit bibir, dan terbelai. Strada animasi Jepang satu ini selalu mengedepankan kepekaan moral yang menyatu dengan alam lewat daya imajinasi sensasional. Sebuah bakat langka dari kolaborator unsur sinematik dan filosofis. Memang, mungkin saja karyanya akan terasa berat dan alot bagi para penikmat-film nanggung alias emoh terlalu santai tapi juga emoh terlalu serius. Ponyo sekali lagi masih setia menyajikan formula khas Miyazaki. Tak usah berharap banyak ia mau kompromi dengan “sponsor”.

Alkisah ada seekor ikan emas betina dari samudera nan luas yang ingin jadi manusia seutuhnya. Ia melarikan diri dari kehidupan bangunan orang tua campurannya. Sang ayah dulu manusia, sedang sang ibu merupakan ratu jagad samudera. Mereka tinggal di kedalaman laut membangun dunia sendiri. Pada suatu saat, puteri mereka berhasil menyambangi dunia daratan yang diidam-idamkan. Ia secara tak sengaja ditemukan seorang bocah (manusia) bernama Sosuke. Olehnya, ia diberi nama Ponyo. Mereka berdua cocok satu sama lain. Begitulah awal petualangan Ponyo, bakalan tak seru tatkala saya bercerita lebih jauh dan mendetail. Yang jelas, selanjutnya kita akan singkat bertanya akankah Ponyo betah di daratan?

Beberapa hal langsung mencuat dalam pikiran saya, yakni pentingnya pendidikan orang tua, transisi/lompatan hidup (metafora dari adegan menembus terowongan), dan keluhuran diri. Ketiganya menjadi penentu insan bakalan jadi siapa. Minimal itu yang saya tangkap dari visi Miyazaki. Lagi-lagi saya merasakan sebegitu pedulinya Miyazaki atas penyimpangan fitrah manusia. Ia hampir selalu soroti kenapa lingkungan sekarang berubah dan mengapa manusia mulai melupakan diri siapa dia sebenarnya. Jangankan transendental, yang horizontal saja sudah sering abai.

Hebat bukan jika sebuah karya mampu memantik pemikiran seperti yang saya alami di atas? Jangan harap Anda bisa menikmati karya Miyazaki jika terlalu logis. Nikmati saja warna-warna dan keanehan gambar karakter semunya seperti kita menikmati cerita bergambar saat masih kanak-kanak. Lupakah kita akan sensasi riangnya kala itu? Kalau iya, nah itulah jebakan reflektif yang dipasang Miyazaki pula. Secara tak sadar, kita berkaca makin ke sini makin membosankan, pengeluh, dan lupa diri padahal dulu kita tak seperti itu. Mmm, menonton Ponyo hingga lagu penutupnya rampung menjadi paket komplit serupa menyimak dongengan yang dibaca Ibu tersayang. [B+] 20/01/12

Alkisah ada seekor ikan emas betina dari samudera nan luas yang ingin jadi manusia seutuhnya. Ia melarikan diri dari kehidupan bangunan orang tua campurannya. Sang ayah dulu manusia, sedang sang ibu merupakan ratu jagad samudera. Mereka tinggal di kedalaman laut membangun dunia sendiri. Pada suatu saat, puteri mereka berhasil menyambangi dunia daratan yang diidam-idamkan. Ia secara tak sengaja ditemukan seorang bocah (manusia) bernama Sosuke. Olehnya, ia diberi nama Ponyo. Mereka berdua cocok satu sama lain. Begitulah awal petualangan Ponyo, bakalan tak seru tatkala saya bercerita lebih jauh dan mendetail. Yang jelas, selanjutnya kita akan singkat bertanya akankah Ponyo betah di daratan?

Beberapa hal langsung mencuat dalam pikiran saya, yakni pentingnya pendidikan orang tua, transisi/lompatan hidup (metafora dari adegan menembus terowongan), dan keluhuran diri. Ketiganya menjadi penentu insan bakalan jadi siapa. Minimal itu yang saya tangkap dari visi Miyazaki. Lagi-lagi saya merasakan sebegitu pedulinya Miyazaki atas penyimpangan fitrah manusia. Ia hampir selalu soroti kenapa lingkungan sekarang berubah dan mengapa manusia mulai melupakan diri siapa dia sebenarnya. Jangankan transendental, yang horizontal saja sudah sering abai.

Hebat bukan jika sebuah karya mampu memantik pemikiran seperti yang saya alami di atas? Jangan harap Anda bisa menikmati karya Miyazaki jika terlalu logis. Nikmati saja warna-warna dan keanehan gambar karakter semunya seperti kita menikmati cerita bergambar saat masih kanak-kanak. Lupakah kita akan sensasi riangnya kala itu? Kalau iya, nah itulah jebakan reflektif yang dipasang Miyazaki pula. Secara tak sadar, kita berkaca makin ke sini makin membosankan, pengeluh, dan lupa diri padahal dulu kita tak seperti itu. Mmm, menonton Ponyo hingga lagu penutupnya rampung menjadi paket komplit serupa menyimak dongengan yang dibaca Ibu tersayang. [B+] 20/01/12

Rabu, 11 Januari 2012

Resensi Film: Hanna (2011)

Rasa penasaran pendorong saya pilih mau menonton film ini adalah karena pengisi musiknya The Chemical Brothers, duo DJ favorit saya. Bukan karena reputasi stradanya, Joe Wright (Atonemet), bukan pula karena sinopsisnya. Alih-alih bikin menarik, bahkan hal yang terakhir disebut membuat saya pikir beribu kali menontonnya. Bercerita ihwal seorang gadis yang sejak lahir dididik militan ala Sparta oleh ayahnya dalam sebuah lingkungan terisolir di pedalaman Artik lalu ketika ia beranjak remaja dibebaskan memilih tetap tinggal (baca: zona nyaman) atau berkelana (baca: pencarian jati diri).

Saya takkan bercerita lebih lagi karena kenikmatan film ini terletak pada plot kejar-kejaran dan tebak-tebakan. Mungkin bagi penonton yang hobi menyaksikan film-film teka-teki akan cukup mudah menebak jawaban pertanyaan film ini, siapakah Hanna? Saya membayangkan film ini sebagai suatu laporan ilmiah dengan satu pertanyaan latar belakang masalah yang kemudian oleh penelitinya diuraikan dalam total 5 bab. Meskipun digarap secara apik dan runut, karya ini (tetap) hadapi kritisi klasik yang dialamatkan ke hampir tiap proposal. Apa keunikan/kelebihan yang ditawarkan? Saya pikir, kesulitan jelas ditemui peneliti ybs. guna menjawabnya.

Tahukah bahwa lewat film ini saya menangkap satu ciri khas adegan Joe Wright? Yakni ia gandrung menciptakan adegan intip dan zoom permainan mata. Secara hiburan, Hanna nyandu. Petualangannya tak menjenuhkan. Tak hanya aksi asal meledak (Jawa: waton njeblug) yang bergulir, melainkan tersisip serpihan puzzle teka-teki hingga nantinya tersusun rapi dalam ending yang tak begitu mengejutkan. Awas, ada aktris menjanjikan Saoirse Ronan di sini. Kalau tak terpeleset pilih peran ke depannya, pasti ia akan menjadi bintang besar. Tak sia-sia saya dengarkan alunan musik The Chemical Brothers lewat Hanna. [B-] 11/01/12

Saya takkan bercerita lebih lagi karena kenikmatan film ini terletak pada plot kejar-kejaran dan tebak-tebakan. Mungkin bagi penonton yang hobi menyaksikan film-film teka-teki akan cukup mudah menebak jawaban pertanyaan film ini, siapakah Hanna? Saya membayangkan film ini sebagai suatu laporan ilmiah dengan satu pertanyaan latar belakang masalah yang kemudian oleh penelitinya diuraikan dalam total 5 bab. Meskipun digarap secara apik dan runut, karya ini (tetap) hadapi kritisi klasik yang dialamatkan ke hampir tiap proposal. Apa keunikan/kelebihan yang ditawarkan? Saya pikir, kesulitan jelas ditemui peneliti ybs. guna menjawabnya.

Tahukah bahwa lewat film ini saya menangkap satu ciri khas adegan Joe Wright? Yakni ia gandrung menciptakan adegan intip dan zoom permainan mata. Secara hiburan, Hanna nyandu. Petualangannya tak menjenuhkan. Tak hanya aksi asal meledak (Jawa: waton njeblug) yang bergulir, melainkan tersisip serpihan puzzle teka-teki hingga nantinya tersusun rapi dalam ending yang tak begitu mengejutkan. Awas, ada aktris menjanjikan Saoirse Ronan di sini. Kalau tak terpeleset pilih peran ke depannya, pasti ia akan menjadi bintang besar. Tak sia-sia saya dengarkan alunan musik The Chemical Brothers lewat Hanna. [B-] 11/01/12

Selasa, 10 Januari 2012

Resensi Film: Bin-Jip/3-Irons (2004)

Korea lagi, Korea lagi. Masih ada saja kejutan dari perfilman mereka. Sudah lama saya dapat referensi film ini dari seorang teman di kerjaan lama, namun baru akhir-akhir ini berhasil saya kopi dari (lagi-lagi) warnet. Thx! Sebuah film tak biasa tentang kejadian tak biasa pula. Film tak biasanya kenapa? Karena jarang dialog, tanpa menampilkan banyak kata dari sepasang pemeran utamanya. Yang saya ingat malah cuma ada satu teriakan ketika mengakhiri telepon sama ucapan “saranghaeyo”.

Kejadian tak biasanya kenapa? Karena dalam film ini diceritakan sepasang yang tak terduga kedekatannya menyelonong masuk ke rumah-rumah keluarga selama beberapa hari ketika kosong atau ditinggal pemiliknya. Mereka tak mencuri, tak neko-neko, malahan si cowok hampir selalu memperbaiki benda yang rusak di dalamnya. Setiap rumah yang memiliki benda rusak pasti ada kerusakan rumah tangga di dalamnya. Hal ini mau diungkapkan film karena ada satu rumah yang tak ada benda yang perlu diperbaiki dan diketahui belakangan bahwa kehidupan rumah tangga pemilik rumah ybs. memang harmonis.

Lewat jalan cerita yang agak sureal dan progresif, film ini memancing kita berandai-andai menganalisis kondisi-kondisi tertentu ketika bagaimana jika begini atau begitu, serta bagaimana-bagaimana jika lainnya. Ketika menjelang akhir film, barulah si strada mencantumkan apa yang hendak disampaikannya lewat alunan plot yang lambat, mengejutkan, kadang mencekam (mendekati horror lewat kekuatan olah mimik). Sayangnya, apa yang disampaikan epilog dirasa agak kurang sinkron dengan interpretasi yang saya dapat. Di atas itu semua, saya anggap Bin-Jip film nyeni yang masih nyaman dikonsumsi. [B+] 10/01/12

Kejadian tak biasanya kenapa? Karena dalam film ini diceritakan sepasang yang tak terduga kedekatannya menyelonong masuk ke rumah-rumah keluarga selama beberapa hari ketika kosong atau ditinggal pemiliknya. Mereka tak mencuri, tak neko-neko, malahan si cowok hampir selalu memperbaiki benda yang rusak di dalamnya. Setiap rumah yang memiliki benda rusak pasti ada kerusakan rumah tangga di dalamnya. Hal ini mau diungkapkan film karena ada satu rumah yang tak ada benda yang perlu diperbaiki dan diketahui belakangan bahwa kehidupan rumah tangga pemilik rumah ybs. memang harmonis.

Lewat jalan cerita yang agak sureal dan progresif, film ini memancing kita berandai-andai menganalisis kondisi-kondisi tertentu ketika bagaimana jika begini atau begitu, serta bagaimana-bagaimana jika lainnya. Ketika menjelang akhir film, barulah si strada mencantumkan apa yang hendak disampaikannya lewat alunan plot yang lambat, mengejutkan, kadang mencekam (mendekati horror lewat kekuatan olah mimik). Sayangnya, apa yang disampaikan epilog dirasa agak kurang sinkron dengan interpretasi yang saya dapat. Di atas itu semua, saya anggap Bin-Jip film nyeni yang masih nyaman dikonsumsi. [B+] 10/01/12

Resensi Film: The Full Monty (1997)

Apa yang hampir selalu saya dapatkan dari film-film UK yakni potret sosial dari suatu kelas sosial (seringnya yang termarjinalkan, sebagai “tandingan” hegemoni monarki). Dengan sapuan poles komedi sarkas dan kolokial, film-film UK terlihat mentah tapi menyehatkan layaknya makanan sushi Jepang. Menonton Monty sepintas mengingatkan saya kepada Billy Elliot yang lahir belakangan. Mereka mirip-mirip modelnya.

Drama yang tak terlalu dibuat menye-menye dibantu komedi hitam selengekan menjadi formula utama Monty. Bayangkan enam pria pengangguran di sebuah kota industri, Sheffield, mengadu peruntungan sebagai strippers atas nama aktualisasi diri. Mereka malu menganggur dianggap tak berguna bahkan penggembira dalam masyarakat yang selalu standby di klub pencari kerja. Suatu kondisi yang bertolak belakang dengan mentalitas di negeri kita. It’s all about being exist. Mereka 6 pax (berbodi aduhai) enggak semua, ganteng enggak, muda sudah enggak. Apalah yang bisa mereka jual ketika menjadi strippers. Lalu, kenapa mereka pilih sebagai strippers? Yah, karena lahan inilah yang kelihatan laris-manis namun masih sepi digarap. Bahkan ada salah seorang isteri di antara mereka pun yang doyan hadir.

Awal-awal film terpikir saya hentikan niat menontonnya, lantaran kisah yang tak jelas juntrungannya juga bahasa Inggris beraksen “eksotis” kian menambah kebingungan saya memahami jalan cerita. Namun setelah ditemukan dengan persoalan menyinggung hak asuh anak, barulah Monty memikat minat saya. Menyeruput the hijau hangat di depan TV sambil duduk di santai di atas sofa atau kasur mengikuti alur film ini bisa jadi salah satu cara pas menikmati Monty. Tak perlu ke bioskoplah… And so, off your lingerie, Lads! [B] 10/01/12

Drama yang tak terlalu dibuat menye-menye dibantu komedi hitam selengekan menjadi formula utama Monty. Bayangkan enam pria pengangguran di sebuah kota industri, Sheffield, mengadu peruntungan sebagai strippers atas nama aktualisasi diri. Mereka malu menganggur dianggap tak berguna bahkan penggembira dalam masyarakat yang selalu standby di klub pencari kerja. Suatu kondisi yang bertolak belakang dengan mentalitas di negeri kita. It’s all about being exist. Mereka 6 pax (berbodi aduhai) enggak semua, ganteng enggak, muda sudah enggak. Apalah yang bisa mereka jual ketika menjadi strippers. Lalu, kenapa mereka pilih sebagai strippers? Yah, karena lahan inilah yang kelihatan laris-manis namun masih sepi digarap. Bahkan ada salah seorang isteri di antara mereka pun yang doyan hadir.

Awal-awal film terpikir saya hentikan niat menontonnya, lantaran kisah yang tak jelas juntrungannya juga bahasa Inggris beraksen “eksotis” kian menambah kebingungan saya memahami jalan cerita. Namun setelah ditemukan dengan persoalan menyinggung hak asuh anak, barulah Monty memikat minat saya. Menyeruput the hijau hangat di depan TV sambil duduk di santai di atas sofa atau kasur mengikuti alur film ini bisa jadi salah satu cara pas menikmati Monty. Tak perlu ke bioskoplah… And so, off your lingerie, Lads! [B] 10/01/12

Senin, 09 Januari 2012

Resensi Film: 12 Angry Men (1957)

Saya dapat referensi film ini dari teman pemain teater dan masih aktif berkecimpung di dunia itu. Maksud saya, pasti film ini menawarkan sesuatu. Untung film ini bisa saya dapatkan dari unduhan sebuah warnet. Memang sesuai apa kata dia, film ini “walau hitam-putih dengan set utama hanya dalam sebuah ruangan, tapi digarap ya ampun”. Tentang apakah gerangan? Film ini bercerita tentang bagaimana 12 juri dalam sebuah kasus persidangan memutuskan vonis tehadap seorang bocah 18 tahun yang dituduh membunuh ayahnya.

Hangatnya cuaca dalam set film menambah panasnya diskusi yang bergulir sepanjang film. Pertama, yang menjadi masalah adalah ketika terdapat salah satu juri menyatakan bahwa si bocah tak bersalah sementara 11 juri lainnya bulat-bulat memutuskan bersalah. Selanjutnya kita akan menjadi saksi bagaimana manusia itu bukanlah batu dan makhluk yang penuh keraguan. Hanya saja tinggal menunggu figur pengetuk/pengejut/penyadar, jika memang ada manusia yang membatu. Takkan seru dan asyik apabila saya mengumbar ending film dalam ulasan ini karena proses di dalamnya nikmat untuk disaksikan. Aktingnya, skenarionya, dan kawan-kawannya… (mengutip apa kata teman saya) ya ampun pol!

Saya pikir, ini film spesial. Bahkan saya tak sangka, film-film eksperimental nan progresif macam dwilogi Before Sunrise/Sunset yang diproduksi era masa kini berasa menjadi tak begitu spesial lagi. Bukan bermaksud mendiskreditkan, namun apa yang saya saksikan dalam 12 Angry Men menjelaskan bahwa pada zaman dulu ide liar pun berkembang dan diterima. Naif memang kedengarannya, itu karena saya merasa terlalu mendiskreditkan produksi tempo baheula. Sebuah referensi klasik bagi penggila film! [A] 09/01/12

Hangatnya cuaca dalam set film menambah panasnya diskusi yang bergulir sepanjang film. Pertama, yang menjadi masalah adalah ketika terdapat salah satu juri menyatakan bahwa si bocah tak bersalah sementara 11 juri lainnya bulat-bulat memutuskan bersalah. Selanjutnya kita akan menjadi saksi bagaimana manusia itu bukanlah batu dan makhluk yang penuh keraguan. Hanya saja tinggal menunggu figur pengetuk/pengejut/penyadar, jika memang ada manusia yang membatu. Takkan seru dan asyik apabila saya mengumbar ending film dalam ulasan ini karena proses di dalamnya nikmat untuk disaksikan. Aktingnya, skenarionya, dan kawan-kawannya… (mengutip apa kata teman saya) ya ampun pol!

Saya pikir, ini film spesial. Bahkan saya tak sangka, film-film eksperimental nan progresif macam dwilogi Before Sunrise/Sunset yang diproduksi era masa kini berasa menjadi tak begitu spesial lagi. Bukan bermaksud mendiskreditkan, namun apa yang saya saksikan dalam 12 Angry Men menjelaskan bahwa pada zaman dulu ide liar pun berkembang dan diterima. Naif memang kedengarannya, itu karena saya merasa terlalu mendiskreditkan produksi tempo baheula. Sebuah referensi klasik bagi penggila film! [A] 09/01/12

Resensi Film: Contagion (2011)

Rindu menonton film natural disaster? Bagi saya film yang akan saya ulas di sini serupa tapi tak sama. Ceritanya tentang sebuah virus mematikan yang belum pernah teridentifikasi dan dalam deret hitung yang semakin meningkat merenggut nyawa penduduk muka bumi. Diawali dari eksekutif mudi asal USA yang sedang dinas ke Hong Kong, diikuti korban terpapar lainnya lintas benua. Alur film kemudian memperlihatkan aksi kejar-kejaran antara paparan penyakit, investigasi dan eksperimen virus, terror penularan, hingga (formula utama film disaster) campur tangan politis dari pemerintah.

Dengan alunan elektronik pemompa adrenalin, film meloncat-loncat dari satu adegan ke adegan lain menjemput jalinan sub-subplot. Sejak perempat bagian awal penonton diajak ikut mengejar jawaban. Khusus paro awal, saya bilang film ini berhasil mengait ke rasa penasaran audiensnya. Saat menjelang paro film, seakan-akan mulai diinterupsi macam filler yang membuat intensitas ketegangan cerita menurun. Katakanlah salah satu adegannya yakni chaos khas adegan penjarahan film-film zombie.

Yang membuat kelemahan lainnya, bagi saya, adalah bertaburannya bintang kelas wakhid macam Kate Winslet, Matt Damon, dkk. yang amat disayangkan agak mubadzir mengingat kualitas akting mereka tak mampu dieksploitasi lebih karena sulaman plot yang kurang rekat. Kalau saja hasil film seperti ini diproduksi oleh strada debutan, mungkin harapan dan ulasan akan berkata lain. Namun ini hasil karya Steven Soderbergh yang telah membidani keintiman Sex, Lies, and Videotape dan penginspirasi Erin Brockovich.

PR bagi Soderbergh semoga lain kesempatan mampu mengemas film multiplot lebih ciamik. Ada kekhasan berupa kejutan bagi penonton yang sebenarnya ingin dimentahkan oleh Soderbergh dalam film ini. Yakni tentang tebakan dari mana asal virus dan kemungkinan adanya konspirasi di belakang epidemik yang terjadi. Namun karena disajikan secara biasa dan bisa didapatkan dari film-film lain, maka tak ada hal yang menarik. [B-] 09/01/12

Dengan alunan elektronik pemompa adrenalin, film meloncat-loncat dari satu adegan ke adegan lain menjemput jalinan sub-subplot. Sejak perempat bagian awal penonton diajak ikut mengejar jawaban. Khusus paro awal, saya bilang film ini berhasil mengait ke rasa penasaran audiensnya. Saat menjelang paro film, seakan-akan mulai diinterupsi macam filler yang membuat intensitas ketegangan cerita menurun. Katakanlah salah satu adegannya yakni chaos khas adegan penjarahan film-film zombie.

Yang membuat kelemahan lainnya, bagi saya, adalah bertaburannya bintang kelas wakhid macam Kate Winslet, Matt Damon, dkk. yang amat disayangkan agak mubadzir mengingat kualitas akting mereka tak mampu dieksploitasi lebih karena sulaman plot yang kurang rekat. Kalau saja hasil film seperti ini diproduksi oleh strada debutan, mungkin harapan dan ulasan akan berkata lain. Namun ini hasil karya Steven Soderbergh yang telah membidani keintiman Sex, Lies, and Videotape dan penginspirasi Erin Brockovich.

PR bagi Soderbergh semoga lain kesempatan mampu mengemas film multiplot lebih ciamik. Ada kekhasan berupa kejutan bagi penonton yang sebenarnya ingin dimentahkan oleh Soderbergh dalam film ini. Yakni tentang tebakan dari mana asal virus dan kemungkinan adanya konspirasi di belakang epidemik yang terjadi. Namun karena disajikan secara biasa dan bisa didapatkan dari film-film lain, maka tak ada hal yang menarik. [B-] 09/01/12

Jumat, 06 Januari 2012

Resensi Film: Driving Miss Daisy (1989)

Kangen menonton film klasik santai bak di atas ayunan, menjilati es krim lembut vanilla McDonald’s, atau mengayuh sepeda ria? Coba Anda tonton Driving Miss Daisy. Sebuah film adaptasi drama panggung tentang komunikasi antara majikan jompo Yahudi dan sopir tua negro yang berujung pada persahabatan menentramkan. Memang, ini film jadul tapi masih sangat nyaman ditonton dengan warna kekuningan khas kisah tempo doeloe.

Si majikan terkenal keras kepala, pelit-perhitungan, kaku, semua dalam satu wadah kata “menjengkelkan”. Bahkan putera kandungnya sendiri mengamini karakter bundanya itu. Setelah kejadian salah masuk gigi mobil ketika sang Ibu menyopiri sendiri yang berakhir dengan sebuah kecelakaan menggelikan, si anak mencari sopir yang telaten dan sabar meladeni bundanya. Muncullah karakter brilian sopir negro yang diperankan oleh Morgan Freeman.

Interaksi si majikan rewel dengan sopir banyak omong ini melahirkan pengalaman cukup fantastis dengan segala kejutan kecil manisnya. Beberapa kejadian mengundang tawa yang benar-benar timbul pada saat yang tak diharapkan. Sekalipun adegan-adegan yang ada di dalamnya merupakan potret kejadian kecil dalam keseharian, namun justru itulah yang membuat Driving mengasyikkan. Kadang seperti kita berada dalam percakapan keluarga sendiri. Tahu sendiri kan, pasti dalam sebuah keluarga besar ada yang jadi bulan-bulanan bahan gossip atau figure idola.

Sentuhan personal intim dalam film ini (lagi-lagi) memigura persahabatan tulus antaranak manusia berbeda latar belakang secara indah dan jujur. It’ll left us feel sorry even sad about any primordial frictions have happened. [B+] 06/01/12

Si majikan terkenal keras kepala, pelit-perhitungan, kaku, semua dalam satu wadah kata “menjengkelkan”. Bahkan putera kandungnya sendiri mengamini karakter bundanya itu. Setelah kejadian salah masuk gigi mobil ketika sang Ibu menyopiri sendiri yang berakhir dengan sebuah kecelakaan menggelikan, si anak mencari sopir yang telaten dan sabar meladeni bundanya. Muncullah karakter brilian sopir negro yang diperankan oleh Morgan Freeman.

Interaksi si majikan rewel dengan sopir banyak omong ini melahirkan pengalaman cukup fantastis dengan segala kejutan kecil manisnya. Beberapa kejadian mengundang tawa yang benar-benar timbul pada saat yang tak diharapkan. Sekalipun adegan-adegan yang ada di dalamnya merupakan potret kejadian kecil dalam keseharian, namun justru itulah yang membuat Driving mengasyikkan. Kadang seperti kita berada dalam percakapan keluarga sendiri. Tahu sendiri kan, pasti dalam sebuah keluarga besar ada yang jadi bulan-bulanan bahan gossip atau figure idola.

Sentuhan personal intim dalam film ini (lagi-lagi) memigura persahabatan tulus antaranak manusia berbeda latar belakang secara indah dan jujur. It’ll left us feel sorry even sad about any primordial frictions have happened. [B+] 06/01/12

Kamis, 05 Januari 2012

Resensi Film: Crazy, Stupid, Love. (2011)

Inilah versi simple dan alainya si klasik American Beauty. Gara-gara tak sabar menahan kata “minta cerai”, hidup rumah tangga sejoli soulmate menjadi CRAZY dan STUPID. Biar saya ceritakan secara sederhana ceritanya:

1) Isteri minta cerai karena selingkuh dengan kolega ketika suaminya dirasa telah kehilangan ruh sebagai suami.

2) Putera sejoli ini yang berusia 13 tahun jatuh cinta dan berfantasi terhadap babysitter-nya.

3) Si babysitter mengidolakan si majikan (suami yang akan diceraikan).

4) Si suami sering pergi ke bar dan bertemu dengan pria metroseksual yang prihatin terhadapnya dan berminat membantu temukan ulang “kepriaan” si suami.

5) Si pria metroseksual tiba-tiba jarang ke bar dan ternyata “tobat” karena jatuh cinta riil terhadap seorang gadis.

6) Dan beberapa subplot lainnya.

Bayangkan saja semua premis kecil di nantinya bertatapan muka secara frontal satu sama lain dalam sebuah adegan klimaks yang absurd, menggelikan, dan memalukan. Mengada-ada sekali memang, tapi tunggu dulu poin plusnya…

Ketika sebuah sitkom berhasil memilih kejadian kolokial dan mengolok-olok hal tersebut, maka ia bisa menjadi komedian berdiri (stand-up comedy) yang memancing tawa karena menempatkan diri sebagai obyek lelucon. Selanjutnya kita akan memakluminya sebagai canda gurau yang ringan tapi mengendapkan renungan setelah spontanitas tawa. Itulah Crazy, Stupid, Love. yang tak kalah galau dari guyon ala pantun masa kini. Di dalamnya ada adegan Bollywood banget, “ngejablai” memang. Tapi karena ia mau diolok-olok, jadinya tak pantas dikecam deh… Ini kisah drama komedi keluarga yang amburadul dikemas tak amburadul, bahkan menghibur. [B] 05/01/12

1) Isteri minta cerai karena selingkuh dengan kolega ketika suaminya dirasa telah kehilangan ruh sebagai suami.

2) Putera sejoli ini yang berusia 13 tahun jatuh cinta dan berfantasi terhadap babysitter-nya.

3) Si babysitter mengidolakan si majikan (suami yang akan diceraikan).

4) Si suami sering pergi ke bar dan bertemu dengan pria metroseksual yang prihatin terhadapnya dan berminat membantu temukan ulang “kepriaan” si suami.

5) Si pria metroseksual tiba-tiba jarang ke bar dan ternyata “tobat” karena jatuh cinta riil terhadap seorang gadis.

6) Dan beberapa subplot lainnya.

Bayangkan saja semua premis kecil di nantinya bertatapan muka secara frontal satu sama lain dalam sebuah adegan klimaks yang absurd, menggelikan, dan memalukan. Mengada-ada sekali memang, tapi tunggu dulu poin plusnya…

Ketika sebuah sitkom berhasil memilih kejadian kolokial dan mengolok-olok hal tersebut, maka ia bisa menjadi komedian berdiri (stand-up comedy) yang memancing tawa karena menempatkan diri sebagai obyek lelucon. Selanjutnya kita akan memakluminya sebagai canda gurau yang ringan tapi mengendapkan renungan setelah spontanitas tawa. Itulah Crazy, Stupid, Love. yang tak kalah galau dari guyon ala pantun masa kini. Di dalamnya ada adegan Bollywood banget, “ngejablai” memang. Tapi karena ia mau diolok-olok, jadinya tak pantas dikecam deh… Ini kisah drama komedi keluarga yang amburadul dikemas tak amburadul, bahkan menghibur. [B] 05/01/12

Resensi Film: Drive (2011)

Bisa jadi film ini termasuk underdog di tahun 2011. Melihat konsensus kritikus film yang kebanyakan menyukainya, tentu memunculkan rasa penasaran. Film tentang apakah ini? Sinopsis belum saya baca, namun ada satu hal yang membuat saya “agak” percaya kebagusan film ini. Ya, diperankan Ryan Gosling yang notabene nampak selektif memilih film. Sebut saja film-film dia yang menghiasi tahun 2011 seperti The Ides of March dan Crazy, Stupid, Love.

Sampai film habis, saya tak tahu (ataupun karena saya yang kurang cermat) siapa nama si sopir karakter utama film. Tak dijelaskan apa latar belakangnya, tahu-tahu saja ia bekerja di sebuah bengkel, tinggal di flat, kerja sampingan sebagai stunt-man driver, bertetangga dengan wanita cantik beranak yang sedang tak tinggal bersama suaminya karena dipenjara. Wajahnya yang dingin, datar, dan jarang berkedip mata membuat misteri karakternya semakin menjadi-jadi. Gestur dan gerak-geriknya susah diterka, apakah ia pria yang baik atau jahat. Sebuah pujian patut dialamatkan untuk Gosling. Kisah menjadi kian jelas ketika si karakter utama terlibat dalam sebuah asmara dan kejadian misi perampokan yang tersabotase.

Film berproduksi desain era 80-an ini awalnya tenang, laten, dan seolah-olah menunggu bom waktu. Lewat sorotan panorama vertikal ke bawah dari atas pencakar langit Los Angeles (kalau tak salah) di malam hari, sentuhan sinematografi mencekam nan bergaya pun terbangun, lebih-lebih diselimuti musik latar techno bertensi waspada. Tanda tanya, tanda tanya, tegang, tegang, dan darah kental. Itu yang saya deskripsikan untuk plot Drive. Dalam beberapa hal mengingatkan kembali pada No Country for Old Men & Collateral. Bagi saya pribadi yang secara selera tak begitu menyukai film jenis ini, mmm… Drive cukup misterius. [B+] 05/01/11

Sampai film habis, saya tak tahu (ataupun karena saya yang kurang cermat) siapa nama si sopir karakter utama film. Tak dijelaskan apa latar belakangnya, tahu-tahu saja ia bekerja di sebuah bengkel, tinggal di flat, kerja sampingan sebagai stunt-man driver, bertetangga dengan wanita cantik beranak yang sedang tak tinggal bersama suaminya karena dipenjara. Wajahnya yang dingin, datar, dan jarang berkedip mata membuat misteri karakternya semakin menjadi-jadi. Gestur dan gerak-geriknya susah diterka, apakah ia pria yang baik atau jahat. Sebuah pujian patut dialamatkan untuk Gosling. Kisah menjadi kian jelas ketika si karakter utama terlibat dalam sebuah asmara dan kejadian misi perampokan yang tersabotase.

Film berproduksi desain era 80-an ini awalnya tenang, laten, dan seolah-olah menunggu bom waktu. Lewat sorotan panorama vertikal ke bawah dari atas pencakar langit Los Angeles (kalau tak salah) di malam hari, sentuhan sinematografi mencekam nan bergaya pun terbangun, lebih-lebih diselimuti musik latar techno bertensi waspada. Tanda tanya, tanda tanya, tegang, tegang, dan darah kental. Itu yang saya deskripsikan untuk plot Drive. Dalam beberapa hal mengingatkan kembali pada No Country for Old Men & Collateral. Bagi saya pribadi yang secara selera tak begitu menyukai film jenis ini, mmm… Drive cukup misterius. [B+] 05/01/11

Rabu, 04 Januari 2012

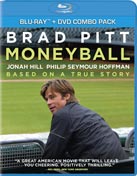

Resensi Film: Moneyball (2011)

Saya tak tahu betul tentang bisbol, saya tak kenal nama-nama klubnya, pun pemain-pemain bertalenta nan bekennya. Tapi saya enjoy pol menonton Moneyball. Bukan karena kisah heroic gimmick pertandingan yang berakhir kemenangan di dalamnya, melainkan proses yang berlangsung dan didapat. Jangan kira Moneyball bakal menyuguhi detail realistik dinamika permainan bisbol di lapangan, tengok saja judulnya. BOLA UANG. Sebaiknya kita menerka dulu, apa maksud dari judul itu. Sejak pembukaan film, tentu kita akan tersadarkan bahwa film ini akan berurusan dengan set angka. Mohon jangan mengernyit dulu, minimal biarkan ia menghibur Anda selama minimal 10 menit dan saya yakin film ini bakal mengunci keseimbangan Anda untuk terus menonton hingga rampung, khususnya bagi para penikmat film drama.

Pitt memerankan karakter manajer sebuah klub bisbol papan bawah yang miskin (uang juga prestasi). Momen keemasan terakhir klubnya terpaksa gagal mencapai klimaks ketika klub besar sukses menggilas timnya. Pada musim bursa transfer pemain berlangsung, para pemain gacoan mereka dibeli klub-klub kaya. Itulah potret dunia olahraga profesional sekarang yang makin kapitalistik. Lalu, Pitt bermanuver merekrut pemuda lulusan gress dari Yale jurusan ekonomi. Tugasnya mencari pemain bak pencari bakat, namun lewat keahliannya dalam meramu data-data statistik. Sungguh sebuah metode pengolahan klub yang ekstrem dan banyak ditentang oleh para penggiat bisbol, karena melalui metode ini manusia seolah-olah diangkakan dan cenderung menihilkan intuisi dan hal-hal semacamnya.

Selain menyoal kebangkitan klub, film ini menyorot sisi personal karkater yang diperankan Pitt. Bagaimana latar belakang dia, kenapa bisa sampai menjadi manajer umum klub bisbol, dan kehidupan rumah tangganya. Semua dirangkum tanpa menjadi komoditas tontonan mehek-mehek dan overdramatis. Olah penyutradaraan ini bisa jadi karena si strada beriwayatkan menghasilkan karya-karya dokumenter dan berkisah tokoh nyata. Namun yang paling membuat saya tersodok adalah ketika film ini mencoba-sajikan tema tentang bagaimana kita memenangkan permainan (bisbol dan hidup) dengan tanpa mendewakan uang. Tema seperti ini nancep dan relevan sekali dengan iklim dunia sekarang (baca: kapitalistik) ini. Apa-apa bisa dibeli uang, sekalipun kemenangan. Kita tak sadar bahwa dengan menang lewat uang, nilainya jauh lebih semu dan sintetis ketimbang kita menang lewat prestasi.

Untuk sementara ini, menurut saya Moneyball bisa jadi salah satu kandidat kuat nominasi best picture Oscar 2012. Plot intens, editing solid, dengan konstruksi emosi terkontrol. Walaupun berset klub bisbol dengan segala ceruk kejadian di belakang layarnya, Moneyball secara gemilang memaknai kembali arti uang. [A-] 04/01/12

Pitt memerankan karakter manajer sebuah klub bisbol papan bawah yang miskin (uang juga prestasi). Momen keemasan terakhir klubnya terpaksa gagal mencapai klimaks ketika klub besar sukses menggilas timnya. Pada musim bursa transfer pemain berlangsung, para pemain gacoan mereka dibeli klub-klub kaya. Itulah potret dunia olahraga profesional sekarang yang makin kapitalistik. Lalu, Pitt bermanuver merekrut pemuda lulusan gress dari Yale jurusan ekonomi. Tugasnya mencari pemain bak pencari bakat, namun lewat keahliannya dalam meramu data-data statistik. Sungguh sebuah metode pengolahan klub yang ekstrem dan banyak ditentang oleh para penggiat bisbol, karena melalui metode ini manusia seolah-olah diangkakan dan cenderung menihilkan intuisi dan hal-hal semacamnya.

Selain menyoal kebangkitan klub, film ini menyorot sisi personal karkater yang diperankan Pitt. Bagaimana latar belakang dia, kenapa bisa sampai menjadi manajer umum klub bisbol, dan kehidupan rumah tangganya. Semua dirangkum tanpa menjadi komoditas tontonan mehek-mehek dan overdramatis. Olah penyutradaraan ini bisa jadi karena si strada beriwayatkan menghasilkan karya-karya dokumenter dan berkisah tokoh nyata. Namun yang paling membuat saya tersodok adalah ketika film ini mencoba-sajikan tema tentang bagaimana kita memenangkan permainan (bisbol dan hidup) dengan tanpa mendewakan uang. Tema seperti ini nancep dan relevan sekali dengan iklim dunia sekarang (baca: kapitalistik) ini. Apa-apa bisa dibeli uang, sekalipun kemenangan. Kita tak sadar bahwa dengan menang lewat uang, nilainya jauh lebih semu dan sintetis ketimbang kita menang lewat prestasi.

Untuk sementara ini, menurut saya Moneyball bisa jadi salah satu kandidat kuat nominasi best picture Oscar 2012. Plot intens, editing solid, dengan konstruksi emosi terkontrol. Walaupun berset klub bisbol dengan segala ceruk kejadian di belakang layarnya, Moneyball secara gemilang memaknai kembali arti uang. [A-] 04/01/12

Senin, 02 Januari 2012

Resensi Film: 50/50 (2011)

Ingatkah Anda kapan terakhir kali melihat film berceritakan bagaimana orang terpapar sakit kronis bertahan hidup? Yang saya ingat a.l. The Bucket List juga Sea Inside. Paling tidak, dua judul tersebut yang belum lama sekali saya tonton. Mungkin apabila Anda mengikuti Surat Kecil untuk Tuhan mungkin itu menjadi rilisan terbaru. Sayang sekali saya belum menontonnya. Film-film tipikal ini hampir selalu menggugah dan menginspirasi kalau tidak malah jadi menjemukan laiknya The Bucket List.

Katakanlah terdapat beberapa formula: (1) vonis dari dokter; (2) kisah cinta romantis; (3) kebersamaan keluarga yang kian erat; (4) sahabat setia menemani. Nah, 50/50 pun menyuguhkan semua formula itu. Lalu, adakah keistimewaan di dalamnya? Aha! Daftar pemerannya? Bukan. Ya, kewajaran penggambaranlah yang menjadi kelebihan 50/50. Dibintangi oleh pemeran cowok dalam (500) Days of Summer membuat saya langsung mengendus aroma serupa dengan karakter agak cupu, lempeng, serta tak lihai dalam urusan cinta.

Bersama karibnya ia bekerja sebagai kontributor di sebuah radio. Ia tak punya SIM, jadi tak punya kendaraan pribadi, serta punya pacar tinggal serumah yang tak disukai karibnya. Pada suatu saat terasa sakit di punggungnya dan setelah didiagnosis dokter ternyata ia mengidap kanker langka dan persentase kesempatannya bertahan 50%. Dan itulah mengapa judul film ini 50/50. Bukan suatu jenis bantuan dalam kuis waralaba internasional.

50/50, film menyenangkan. Saya kangen mendapat sensasi penuh kebersamaan seperti dalam film ini. No political feeling, pure humanic arouse. [B] 02/01/12

Katakanlah terdapat beberapa formula: (1) vonis dari dokter; (2) kisah cinta romantis; (3) kebersamaan keluarga yang kian erat; (4) sahabat setia menemani. Nah, 50/50 pun menyuguhkan semua formula itu. Lalu, adakah keistimewaan di dalamnya? Aha! Daftar pemerannya? Bukan. Ya, kewajaran penggambaranlah yang menjadi kelebihan 50/50. Dibintangi oleh pemeran cowok dalam (500) Days of Summer membuat saya langsung mengendus aroma serupa dengan karakter agak cupu, lempeng, serta tak lihai dalam urusan cinta.

Bersama karibnya ia bekerja sebagai kontributor di sebuah radio. Ia tak punya SIM, jadi tak punya kendaraan pribadi, serta punya pacar tinggal serumah yang tak disukai karibnya. Pada suatu saat terasa sakit di punggungnya dan setelah didiagnosis dokter ternyata ia mengidap kanker langka dan persentase kesempatannya bertahan 50%. Dan itulah mengapa judul film ini 50/50. Bukan suatu jenis bantuan dalam kuis waralaba internasional.

50/50, film menyenangkan. Saya kangen mendapat sensasi penuh kebersamaan seperti dalam film ini. No political feeling, pure humanic arouse. [B] 02/01/12

Resensi Film: The Yellow Sea (2010)

Mmm, karena menonton film ini saya baru tahu kalau ada isu sosial sensitif di perbatasan Rusia-Cina-Korea. Daerah ini terapit raksasa-raksasa ekonomi namun kondisinya miskin dan menyisakan banyak perkerjaan rumah. Sungguh sebuah prolog yang tegas dan tepat sasaran digambarkan The Yellow Sea. Lewat lakon satu pemeran utama, film ini menguraikan perjuangan mengarungi hidup dalam himpitan pelbagai masalah: hutang yang hampir mustahil dilunasi, merasa dikhianati isteri, serta kurangnya dukungan dari keluarga.

Adalah si karakter utama asal perbatasan tersebut yang kemudian bertemu pihak penawar “kerja sama” penebusan hutang lewat perantara debitur. Syarat yang diajukan adalah membunuh seseorang di Korea Selatan. Tawaran yang sangat menggiurkan tentunya namun mengorbankan integritas diri. Merasa tersudutkan dan tak ada pilihan lain, pilihan pun disambut. Tak sadar, secara tak langsung ia akan berhubungan dengan dunia gangster, kriminal, dkk yang cukup ia awami.

Film dibagi 4 bab, berasa seperti membaca novel. Namun tak demikian dengan dua bab terakhirnya yang lebih berasa sebagai suguhan film aksi dengan manusia berkekuatan super karena tak mati-mati setelah sekian kali dibacok, disayat, bahkan dijagal… Maaf, harus saya pakai diksi kasar tersebut sebab memang film ini cukup brutal dari segi penyajian babak aksi. Hal lain yang menjadi perhatian saya adalah adegan seks. Mengapa film-film serius Korea yang saya tonton hampir selalu beradegan seks eksplisit? Tak ada cara lain apa jalan lainkah untuk meraciknya supaya lebih terkesan santun dan ketimuran? Tapi (lagi-lagi) ini karya seni…

Menurut saya, ide dasar ihwal problem sosial dalam film ini sudah cukup bagus membangun premis. Namun sayangnya agak dimubadzirkan dengan durasi 2,5 jam nan penuh sesak dijejali aksi baku hantam, kriminalitas tingkat tinggi, dan kejar-kejaran bombastis. Ibarat jenis film yang realistik kecampuran fantasi… Sungguh perjalanan panjang bak terbangun dari sebuah mimpi asing yang menyisakan sensasi janggal. [B-] 02/01/12

Adalah si karakter utama asal perbatasan tersebut yang kemudian bertemu pihak penawar “kerja sama” penebusan hutang lewat perantara debitur. Syarat yang diajukan adalah membunuh seseorang di Korea Selatan. Tawaran yang sangat menggiurkan tentunya namun mengorbankan integritas diri. Merasa tersudutkan dan tak ada pilihan lain, pilihan pun disambut. Tak sadar, secara tak langsung ia akan berhubungan dengan dunia gangster, kriminal, dkk yang cukup ia awami.

Film dibagi 4 bab, berasa seperti membaca novel. Namun tak demikian dengan dua bab terakhirnya yang lebih berasa sebagai suguhan film aksi dengan manusia berkekuatan super karena tak mati-mati setelah sekian kali dibacok, disayat, bahkan dijagal… Maaf, harus saya pakai diksi kasar tersebut sebab memang film ini cukup brutal dari segi penyajian babak aksi. Hal lain yang menjadi perhatian saya adalah adegan seks. Mengapa film-film serius Korea yang saya tonton hampir selalu beradegan seks eksplisit? Tak ada cara lain apa jalan lainkah untuk meraciknya supaya lebih terkesan santun dan ketimuran? Tapi (lagi-lagi) ini karya seni…

Menurut saya, ide dasar ihwal problem sosial dalam film ini sudah cukup bagus membangun premis. Namun sayangnya agak dimubadzirkan dengan durasi 2,5 jam nan penuh sesak dijejali aksi baku hantam, kriminalitas tingkat tinggi, dan kejar-kejaran bombastis. Ibarat jenis film yang realistik kecampuran fantasi… Sungguh perjalanan panjang bak terbangun dari sebuah mimpi asing yang menyisakan sensasi janggal. [B-] 02/01/12

Langganan:

Postingan (Atom)