Suatu perjalanan penuh kebersamaan memang asyik untuk dikenang. Tapi tak mutlak demikian jika dilakukan oleh sebuah grup rock n roll yang tengah menjadi sorotan jurnalis rekrutan sebuah majalah bernama besar. Mereka tengah dalam masa percobaan. Ketika era rock n roll mulai kian senja di awal 1970-an, ketika kekompakan mulai diuji oleh popularitas, ketika masing-masing anggotanya mulai menyadari kemunafikan. Walau penggalan kisah itu bukan titik awal plot Almost Famous, namun paling tidak itulah yang juga ingin dibagiceritakan oleh Cameron Crowe (“Vanilla Sky”).

Jika pernah menonton film perjalanan Little Miss Sunshine, maka Almost terasa lebih berisi dan kontekstual karena muatannya yang berdasarkan kehidupan “glamor” ala band rock n roll. Kita dibawa serta ke dalam pengamatan tokoh sang jurnalis yang brilian dan manly sekalipun masih bocah dan anak mami. Bergabungnya ia ke dalam rombongan bus sebuah grup rock n roll bukanlah suatu posisi terjebak, malahan disengaja. Ia suka musik-musik berjenis distortif, tapi tak berpenampilan ala fans rock. Di sini pula, Crowe secara elegan seolah-olah menyatakan “hanya karena aku suka music rock, bukan berarti gayaku harus urakan”.

Ada banyak konflik di dalam film ini yang masing-masing terbangun secara utuh, saling mengisi, dan berakhir manis. Semua dieksekusi Crowe dalam drama komedi menggiurkan. Saya agak menyesal karena baru tahu ada film bagus yang dilewatkan bertahun-tahun. Potret sosial blantika grup rock n roll di masa sekarat. Saya jadi melihat dimana groupies menjadi “sluts”, di samping mendengar sajian musik kala Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who, dkk. sedang dalam masa jaya-jayanya. [B/A] 30/03/2012

Jumat, 30 Maret 2012

Senin, 26 Maret 2012

Resensi Film: ? (2011)

Hanung was my hero. Mmm… saya pilih kata “was” karena sementara ini saya coba restore dulu setelah menonton [?], sebuah film yang maunya multikulturalistik. Saya takkan sama sekali menyinggung sinopsisnya karena justru karena telah membaca, mempelajari, dan terpikat setengah mati dengan isi ceritanya maka jatuhlah saya pada lembah ketidakpuasan tiada tara. Hampir serupa dengan sensasi ketika saya menonton film Garin, Rindu Kami Pada-Mu.

Kisah multiplot kian ngetren di dunia perfilman Indonesia. Terakhir ada Dilema, yang mana belum saya tonton dan mengecewakan pengulas film Tempo, Leila S. Chudori. Film [?] yang multiplot ini bukan ditulis oleh Hanung sendiri. Tentu hal ini sudah menjadi PR tersendiri bagi Hanung untuk mengeksekusi mau digarap seperti apa nantinya. Isu aktual macam bom terorisme, simbol keagamaan mayoritas vs minoritas, dan friksi budaya dipertontonkan lewat personalitas masing-masing karakter di dalamnya. Perlu saya garis bawahi di sini adalah film ini bukan tentang agama, melainkan manusia pemeluknya yang belum tentu mewakili agamanya. Meski demikian, agama kemudian diseret-seret oleh mereka.

Secara keseluruhan saya bilang, [?] tak segarang trailer-nya. Sebuah presentasi multikulturalisme ala sinetron. Amat disayangkan memang, sinematografi yang setengah-setengah… setengah keren secara teknis, setengah sinetron banget (lihat: adegan bom). Musik suguhan Tya Subiyakto lumayan memoles unsur multikulturalistik di tiap peralihan editing. Segala hal positif yang ada pun tak cukup membantu terbangunnya struktur sinopsis yang apik nan kompleks ke dalam sebuah suguhan gambar gerak terpadu yang harapan saya (sekurangnya) bisa menyapa hati dan memancing diskusi. [C+] 26/03/12

Kisah multiplot kian ngetren di dunia perfilman Indonesia. Terakhir ada Dilema, yang mana belum saya tonton dan mengecewakan pengulas film Tempo, Leila S. Chudori. Film [?] yang multiplot ini bukan ditulis oleh Hanung sendiri. Tentu hal ini sudah menjadi PR tersendiri bagi Hanung untuk mengeksekusi mau digarap seperti apa nantinya. Isu aktual macam bom terorisme, simbol keagamaan mayoritas vs minoritas, dan friksi budaya dipertontonkan lewat personalitas masing-masing karakter di dalamnya. Perlu saya garis bawahi di sini adalah film ini bukan tentang agama, melainkan manusia pemeluknya yang belum tentu mewakili agamanya. Meski demikian, agama kemudian diseret-seret oleh mereka.

Secara keseluruhan saya bilang, [?] tak segarang trailer-nya. Sebuah presentasi multikulturalisme ala sinetron. Amat disayangkan memang, sinematografi yang setengah-setengah… setengah keren secara teknis, setengah sinetron banget (lihat: adegan bom). Musik suguhan Tya Subiyakto lumayan memoles unsur multikulturalistik di tiap peralihan editing. Segala hal positif yang ada pun tak cukup membantu terbangunnya struktur sinopsis yang apik nan kompleks ke dalam sebuah suguhan gambar gerak terpadu yang harapan saya (sekurangnya) bisa menyapa hati dan memancing diskusi. [C+] 26/03/12

Minggu, 25 Maret 2012

Resensi Film: Super SIze Me (2004)

Saya jadi ingat ketika dulu pernah direkomendasikan film ini oleh seorang teman kuliah supercerdas yang sekarang sedang menempuh program doktoral di Belanda. Saya baru sempat menontonnya sekarang. Sebuah dokufilm tentang eksperimen diet menu McDonald’s selama 30 hari oleh stradanya sendiri yang entahlah dia seorang filmmaker atau bukan. Latar belakang eksperimen lebih mengacu pada variabel kesehatan. Dalam pengamatan di lapangan, obesitas menjadi momok besar di USA. Sedang tahu sendiri obesitas akan menurunkan beragam penyakit mulai dari yang ringan sampai dengan yang kronis.

Sebelum masuk tahap treatment, si “kelinci percobaan” sekaligus observan dan strada film (wuih, hebat betul ya merangkap-rangkap posisi) diperiksa kondisi kesehatannya sebagai patokan atas variable-variabel yang dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan nilai nantinya selama treatment berlangsung dan berakhir. Kadar kolesterol, trigliserit, dkk pun fluktuasi psikologis menjadi konsekuensi yang akan diamati sepanjang film di samping serba-serbi tempelan lainnya seperti tuntutan terhadap McD atas gangguan kesehatan masyarakat, orientasi kapitalistik korporasi, dan berbagai isu investigatif lainnya.

Sebagai sebuah film dokumenter, Super agak bias bagi saya karena terlampau banyak tempelan padahal benang merahnya adalah eksperimentasi makan masakan McD selama 30 hari. Akankah membahayakan atau malah menyehatkan? Simpelnya seperti itu. Namun, hal itu tak tergarap secara mendalam malahan lebih asyik bermain di tataran investigatif yang mana hasilnya juga kurang memuaskan. Mengapa saya berharap lebih mendalam ya bukan lain karena sebenarnya secara apriori kita sudah mengetahui jawaban eksperimen film ini. Tak perlu lagi bukti empiris lugas yang mencelakakan.

Secara keseluruhan, walaupun muatannya provokatif film ini kurang memaknai lebih mengingat audiensnya pun sudah tahu bahwa makan-makanan fast-food junk-food memang tak sehat. Film dokumenter selalu bernilai lebih bagi saya karena informatif dan bermuatan positif. Tapi kalau konsepnya kurang bernas, pastilah jauh dari kata memuaskan. Kalau saya bilang, Super tak punya faktor-X yang membuatnya semenarik-kenes ala lagu “Iwak Peyek”. [C] 25/03/12

Sebelum masuk tahap treatment, si “kelinci percobaan” sekaligus observan dan strada film (wuih, hebat betul ya merangkap-rangkap posisi) diperiksa kondisi kesehatannya sebagai patokan atas variable-variabel yang dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan nilai nantinya selama treatment berlangsung dan berakhir. Kadar kolesterol, trigliserit, dkk pun fluktuasi psikologis menjadi konsekuensi yang akan diamati sepanjang film di samping serba-serbi tempelan lainnya seperti tuntutan terhadap McD atas gangguan kesehatan masyarakat, orientasi kapitalistik korporasi, dan berbagai isu investigatif lainnya.

Sebagai sebuah film dokumenter, Super agak bias bagi saya karena terlampau banyak tempelan padahal benang merahnya adalah eksperimentasi makan masakan McD selama 30 hari. Akankah membahayakan atau malah menyehatkan? Simpelnya seperti itu. Namun, hal itu tak tergarap secara mendalam malahan lebih asyik bermain di tataran investigatif yang mana hasilnya juga kurang memuaskan. Mengapa saya berharap lebih mendalam ya bukan lain karena sebenarnya secara apriori kita sudah mengetahui jawaban eksperimen film ini. Tak perlu lagi bukti empiris lugas yang mencelakakan.

Secara keseluruhan, walaupun muatannya provokatif film ini kurang memaknai lebih mengingat audiensnya pun sudah tahu bahwa makan-makanan fast-food junk-food memang tak sehat. Film dokumenter selalu bernilai lebih bagi saya karena informatif dan bermuatan positif. Tapi kalau konsepnya kurang bernas, pastilah jauh dari kata memuaskan. Kalau saya bilang, Super tak punya faktor-X yang membuatnya semenarik-kenes ala lagu “Iwak Peyek”. [C] 25/03/12

Resensi Film: Extremely Loud & Incredibly Close (2011)

Tak terhitung jumlahnya berapa banyak film berlatar tragedi sejarah telah, sedang, dan akan diproduksi. Abad ke-20 menyumbangkan Perang Dunia I & II, sedangkan abad ke-21 ada 9/11 runtuhnya gedung pencakar langit kembar WTC di New York. Semoga takkan ada lagi tragedi sejarah destruktif masif yang menyusulnya. Kali ini ada sebuah novel yang diangkat dalam judul sama ke sebuah film yang akhirnya ikut masuk jajaran kategori film terbaik Oscar.

Kisahnya setipe dengan film-film petualangan bocah mencari pesan umumnya, sebut saja salah satunya Stolen Summer. Bedanya, Extremely mengaitkannya dengan efek dramatis Tragedi 9/11. Tom Hanks dan Sandra Bullock, duo peraih Oscar, memerankan ortu seorang bocah rasional bernama Oskar dengan “kelainan” psikologis yang entahlah apa itu namanya, kalau tak salah Asperger (googling saja kalau ingin tahu lebih lanjut). Ia serba kalkulatif, rasional, dan takut celaka sehingga derit bunyi sekecil apapun kalau dirasa mengancam pun bisa membuatnya merasa tak nyaman.

Di hari bersejarah kelam ketika WTC rontok ditabrak pesawat bajakan teroris, sang ayah tewas menjadi korban. Oskar yang sangat dipahami dan dekat dengan sang ayah sangat terpukul dan kehilangan. Setahun sepeninggal ayahnya, ia memberanikan diri membuka lemari sang ayah dengan harapan mengobati rasa kangen dan mendapati pesan. Secara tak disengaja, ditemukan olehnya sebuah kunci amplop yang tersimpan di dalam vas biru. Ia pikir benda itu termasuk pesan dari ayahnya yang bakal mendekatkan ia terhadap sang ayah.

Sebombastis itulah premis dasar cerita Extremely. Biasanya semua yang klise dan bombastis takkan jadi masalah bagi saya jika dikemas secara apik, menarik, dan provokatif. Nah, yang ini stradanya juga menjanjikan dan sudah tak asing dengan nominasi Oscar (Stephen Daldry, “The Hours”, "The Reader"). Yang saya rasakan sejak awal film adalah narasi Extremely terlalu dominan dari sudut pandang Oskar. Penonton maunya disetir, terang agak malaslah karena kita sebagai penonton apabila terlalu diikat oleh ego karakter tanpa terbangun simpati juga akan tidak dapat ikatan emosional. Segala deskripsi emosionalnya sepanjang film cukup representatif, seperti olah sinematografi yang mempertontonkan gejolak panik dan pemanfaatan sudut-sudut kecil pada adegan sederhana seperti mengintip lewat bawah pintu. Cukup menghiaslah.

Sepanjang Anda tipikal orang yang tidak bosanan, maka film ini bisa menjadi buah manis khas Hollywood yang siap mengantar pada sensasi haru berkaca-kaca dan rasa lega humanistis. Namun, jika Anda mudah terbosankan yah pastinya film ini extremely untolerable to You. Sebuah fiksi yang jelas terasa lebih menggelora dalam media novelnya. [B] 24/03/12

Kisahnya setipe dengan film-film petualangan bocah mencari pesan umumnya, sebut saja salah satunya Stolen Summer. Bedanya, Extremely mengaitkannya dengan efek dramatis Tragedi 9/11. Tom Hanks dan Sandra Bullock, duo peraih Oscar, memerankan ortu seorang bocah rasional bernama Oskar dengan “kelainan” psikologis yang entahlah apa itu namanya, kalau tak salah Asperger (googling saja kalau ingin tahu lebih lanjut). Ia serba kalkulatif, rasional, dan takut celaka sehingga derit bunyi sekecil apapun kalau dirasa mengancam pun bisa membuatnya merasa tak nyaman.

Di hari bersejarah kelam ketika WTC rontok ditabrak pesawat bajakan teroris, sang ayah tewas menjadi korban. Oskar yang sangat dipahami dan dekat dengan sang ayah sangat terpukul dan kehilangan. Setahun sepeninggal ayahnya, ia memberanikan diri membuka lemari sang ayah dengan harapan mengobati rasa kangen dan mendapati pesan. Secara tak disengaja, ditemukan olehnya sebuah kunci amplop yang tersimpan di dalam vas biru. Ia pikir benda itu termasuk pesan dari ayahnya yang bakal mendekatkan ia terhadap sang ayah.

Sebombastis itulah premis dasar cerita Extremely. Biasanya semua yang klise dan bombastis takkan jadi masalah bagi saya jika dikemas secara apik, menarik, dan provokatif. Nah, yang ini stradanya juga menjanjikan dan sudah tak asing dengan nominasi Oscar (Stephen Daldry, “The Hours”, "The Reader"). Yang saya rasakan sejak awal film adalah narasi Extremely terlalu dominan dari sudut pandang Oskar. Penonton maunya disetir, terang agak malaslah karena kita sebagai penonton apabila terlalu diikat oleh ego karakter tanpa terbangun simpati juga akan tidak dapat ikatan emosional. Segala deskripsi emosionalnya sepanjang film cukup representatif, seperti olah sinematografi yang mempertontonkan gejolak panik dan pemanfaatan sudut-sudut kecil pada adegan sederhana seperti mengintip lewat bawah pintu. Cukup menghiaslah.

Sepanjang Anda tipikal orang yang tidak bosanan, maka film ini bisa menjadi buah manis khas Hollywood yang siap mengantar pada sensasi haru berkaca-kaca dan rasa lega humanistis. Namun, jika Anda mudah terbosankan yah pastinya film ini extremely untolerable to You. Sebuah fiksi yang jelas terasa lebih menggelora dalam media novelnya. [B] 24/03/12

Minggu, 18 Maret 2012

Resensi Film: J. Edgar (2011)

Oke, oke, saya sudah baca konsensus para kritikus Hollywood yang umumnya pada sepakat kalau film ini sedang-sedang saja kayak lagu dangdut enerjiknya Mbak Feti Verra (mohon maaf kalau salah eja). Tapi yang namanya kadung kepincut dengan strada maestro (baca: aki-aki) Clint Eastwood saya tetep saja ingin menyimaknya seolah tak peduli dengan ulasan-ulasan yang ada. Sebagai informasi, dua film terakhir Eastwood, Hereafter dan J. Edgar, tak begitu memuaskan selera kritikus. Berbeda dengan film-film sebelumnya yang selalu dielu-elukan bahkan overrated.

Siapa J. Edgar? Jika Anda tak mengenalnya, saya pun demikian. Makanya silakan Anda menonton dulu baru akan tahu bahwa memang cukup penting jika sepak terjang karakter ini diadaptasi ke dalam sebuah layar lebar. Ia merupakan penggagas keberadaan FBI (biro investigasi federal di USA) yang terbentuk sekitar era depresi ekonomi awal abad ke-20. Sebagai direktur pertama, tak teritung jumlah manuver yang diterapkan Edgar guna menguatkan posisi tawar FBI di mata kejaksaan agung, presiden, dan terutama publik. Anggaran yang digelontorkan sangat tinggi, tak pelak kontribusinya pun ditunggu-tunggu sebagai sebuah biro baru.

Oleh karena judulnya merupakan nama tokoh, maka sudut pandang plotnya memang berdasar Edgar. Bukan menceritakan tentang FBI sebagai sebuah unit teknis elit. Dari sini beberapa hal langsung memunculkan gambaran split tabel positif-negatif. Saya mulai dengan kelemahan, film ini (pertama) terlalu panjang untuk sebuah drama politik. Konsekuensinya bikin capek konsentrasi. Kedua, penonton kesulitan mendapat keterikatan emosional empirik dengan karakter karena ia merupakan tokoh yang elit. Jauh dari publik. Ketiga, plot maju-mundur biasa saja dan kurang konsep.

Untuk nilai positifnya, pertama saya berikan untuk performa DiCaprio yang jempolan. Memerankan Edgar pada masa jaya dan masa senja dengan totalitas tak terbantahkan. Kerutan muka riasan tim make-up menjadi tak sia-sia. Kedua, konten historisnya terkemas apik karena lebih personal sehingga membantu pembaca/penontonnya memahami konteks yang ada. Bukan seperti buku-buku sejarah pelajaran di sekolah negeri kita (HINGGA SAAT INI MASIH MENJEMUKAN!).

J. Edgar seorang tokoh historis kontroversial (dalam sudut pandang Indonesia dengan melihat orientasi seksual sejenisnya dan tipikal sering berkata tegas nan pedas, yang mana di Indonesia jarang pimpinan macam itu) yang terabaikan oleh media. Clint Eastwood berani mengangkatnya pun sudah merupakan sebuah apresiasi penting. Berasa ala “Wikisinema” saya ketika menontonnya… Kalau di USA punya FBI maka di Indonesia punya apa ya? KPK (dalam bidang lain namun dengan level independensi hampir serupa)? Saya pikir kalau Eastwood terima skrip tentang tokoh KPK layak diapresiasi pasti bakalan difilmkan juga. Film J. Edgar bukan macam jenis film festival atau hiburan, melainkan kepuasan pribadi seorang maestro yang ingin berbagi ide dewasa. [B-] 17/02/12

Siapa J. Edgar? Jika Anda tak mengenalnya, saya pun demikian. Makanya silakan Anda menonton dulu baru akan tahu bahwa memang cukup penting jika sepak terjang karakter ini diadaptasi ke dalam sebuah layar lebar. Ia merupakan penggagas keberadaan FBI (biro investigasi federal di USA) yang terbentuk sekitar era depresi ekonomi awal abad ke-20. Sebagai direktur pertama, tak teritung jumlah manuver yang diterapkan Edgar guna menguatkan posisi tawar FBI di mata kejaksaan agung, presiden, dan terutama publik. Anggaran yang digelontorkan sangat tinggi, tak pelak kontribusinya pun ditunggu-tunggu sebagai sebuah biro baru.

Oleh karena judulnya merupakan nama tokoh, maka sudut pandang plotnya memang berdasar Edgar. Bukan menceritakan tentang FBI sebagai sebuah unit teknis elit. Dari sini beberapa hal langsung memunculkan gambaran split tabel positif-negatif. Saya mulai dengan kelemahan, film ini (pertama) terlalu panjang untuk sebuah drama politik. Konsekuensinya bikin capek konsentrasi. Kedua, penonton kesulitan mendapat keterikatan emosional empirik dengan karakter karena ia merupakan tokoh yang elit. Jauh dari publik. Ketiga, plot maju-mundur biasa saja dan kurang konsep.

Untuk nilai positifnya, pertama saya berikan untuk performa DiCaprio yang jempolan. Memerankan Edgar pada masa jaya dan masa senja dengan totalitas tak terbantahkan. Kerutan muka riasan tim make-up menjadi tak sia-sia. Kedua, konten historisnya terkemas apik karena lebih personal sehingga membantu pembaca/penontonnya memahami konteks yang ada. Bukan seperti buku-buku sejarah pelajaran di sekolah negeri kita (HINGGA SAAT INI MASIH MENJEMUKAN!).

J. Edgar seorang tokoh historis kontroversial (dalam sudut pandang Indonesia dengan melihat orientasi seksual sejenisnya dan tipikal sering berkata tegas nan pedas, yang mana di Indonesia jarang pimpinan macam itu) yang terabaikan oleh media. Clint Eastwood berani mengangkatnya pun sudah merupakan sebuah apresiasi penting. Berasa ala “Wikisinema” saya ketika menontonnya… Kalau di USA punya FBI maka di Indonesia punya apa ya? KPK (dalam bidang lain namun dengan level independensi hampir serupa)? Saya pikir kalau Eastwood terima skrip tentang tokoh KPK layak diapresiasi pasti bakalan difilmkan juga. Film J. Edgar bukan macam jenis film festival atau hiburan, melainkan kepuasan pribadi seorang maestro yang ingin berbagi ide dewasa. [B-] 17/02/12

Jumat, 16 Maret 2012

Resensi Film: The Adventures of Tintin (2011)

Dulu semasa SD saya mengenalnya hanya sebagai tokoh kartun berambut pirang berjambul khas ditemani seekor anjing setia dan penyelamat bernama Snowy yang ditayangkan di SCTV saban sore. Saya tak pernah tertarik menontonnya karena kisahnya terkesan dewasa (baca: susah dimengerti) lantaran saya tak doyan baca buku sekalipun komik Jepang pun layar stasiun SCTV cukup bersemut di pesawat TV keluarga kami saat itu karena tinggal di Banyuwangi yang notabene stasiun relainya ikut Denpasar. Deritaku!

Ialah Tintin. Dan saya tertarik menontonnya sekarang, karena yang menyutradarainya Spielberg—seburuk-buruknya karya Spielberg selalu ada jaminan purnatonton—dan teman saya yang tak suka Spielberg dan doyan nonton pun menganggapinya cukup positif. Petualangan si jurnalis-detektif ini sekarang berkutat menguak misteri kapal Unicorn. Bermula ketika Tintin membeli sebuah replika kapal layar elok khas kejayaan maritim abad ke-16 bernama Unicorn di sebuah pasar. Setelah replika kapal jatuh ke tangannya, tiba-tiba ada seseorang yang datang tergopoh-gopoh bilang hati-hati dengan barang itu. Ia mengisyaratkan bahaya besar akan mengancam Tintin selama memilikinya. Teranglah Tintin bukannya panik, naluri investigasinya malah membuatnya kian penasaran. Setelah itu, bertubi-tubi kejanggalan menghampiri Tintin. Mulai dari seorang konglomerat yang memaksa membeli replika Unicorn dari Tintin sampai tercurinya replika itu dari flat. Dan petualangan pun terus bergulir sampai pengujung film…

Swer, saya tak begitu enjoy dengan latar belakang petualangannya. Terlalu besar untuk dilakukan seorang Tintin bersama anjing dan beberapa tokoh lainnya ditambah lagi film ini tak memberi ruang kenalan dengan Tintin dkk. bagi penonton yang belum familiar dengan mereka. James Bond saja belum tentu punya misi seperti cerita film ini. Yang bikin lebih terasa aneh lagi adalah karena film kartun CGI ini visualisasinya nyaris sempurna dengan grafis yang sadis, maka berasa hampir macam kita menonton bukan film animasi. Yah, banyak juga sih sebenarnya kartun berteknologi secanggih itu. Tapi saya bilang yang satu ini meyakinkan. Nah, karena saking miripnya dengan gambar alami polesanan lembut Photoshop makanya saya rasa agak janggal ketika sederet adegan komikal divisualisasikan, seperti: bangunan hotel yang bias anjlok berpindah dari ketinggian ke pinggir pantai dan sebagainya. Menurut daya imajinasi saya hingga saat ini, hal-hal bombastis seperti itu lebih cucok dan sensasional kalau disajikan dalam kartun 2D. Sekarang sebagai perbandingan, coba deh seandainya ada Tom & Jerry dilakoni binatang asli dengan segala adegan irasionalnya?

Di luar keluhan saya di atas, saya acungi jempol untuk seluruh tim divisi aspek teknis film yang membuat saya bisa nikmati rentetan gambar-gambar memukau pengundang decak kagum dan heran. Jika saja ceritanya lebih meyakinkan dengan sentuhan tambahan pesan moral di sana-sini, film ini potensial jadi buah bibir. [B-] 16/03/12

Ialah Tintin. Dan saya tertarik menontonnya sekarang, karena yang menyutradarainya Spielberg—seburuk-buruknya karya Spielberg selalu ada jaminan purnatonton—dan teman saya yang tak suka Spielberg dan doyan nonton pun menganggapinya cukup positif. Petualangan si jurnalis-detektif ini sekarang berkutat menguak misteri kapal Unicorn. Bermula ketika Tintin membeli sebuah replika kapal layar elok khas kejayaan maritim abad ke-16 bernama Unicorn di sebuah pasar. Setelah replika kapal jatuh ke tangannya, tiba-tiba ada seseorang yang datang tergopoh-gopoh bilang hati-hati dengan barang itu. Ia mengisyaratkan bahaya besar akan mengancam Tintin selama memilikinya. Teranglah Tintin bukannya panik, naluri investigasinya malah membuatnya kian penasaran. Setelah itu, bertubi-tubi kejanggalan menghampiri Tintin. Mulai dari seorang konglomerat yang memaksa membeli replika Unicorn dari Tintin sampai tercurinya replika itu dari flat. Dan petualangan pun terus bergulir sampai pengujung film…

Swer, saya tak begitu enjoy dengan latar belakang petualangannya. Terlalu besar untuk dilakukan seorang Tintin bersama anjing dan beberapa tokoh lainnya ditambah lagi film ini tak memberi ruang kenalan dengan Tintin dkk. bagi penonton yang belum familiar dengan mereka. James Bond saja belum tentu punya misi seperti cerita film ini. Yang bikin lebih terasa aneh lagi adalah karena film kartun CGI ini visualisasinya nyaris sempurna dengan grafis yang sadis, maka berasa hampir macam kita menonton bukan film animasi. Yah, banyak juga sih sebenarnya kartun berteknologi secanggih itu. Tapi saya bilang yang satu ini meyakinkan. Nah, karena saking miripnya dengan gambar alami polesanan lembut Photoshop makanya saya rasa agak janggal ketika sederet adegan komikal divisualisasikan, seperti: bangunan hotel yang bias anjlok berpindah dari ketinggian ke pinggir pantai dan sebagainya. Menurut daya imajinasi saya hingga saat ini, hal-hal bombastis seperti itu lebih cucok dan sensasional kalau disajikan dalam kartun 2D. Sekarang sebagai perbandingan, coba deh seandainya ada Tom & Jerry dilakoni binatang asli dengan segala adegan irasionalnya?

Di luar keluhan saya di atas, saya acungi jempol untuk seluruh tim divisi aspek teknis film yang membuat saya bisa nikmati rentetan gambar-gambar memukau pengundang decak kagum dan heran. Jika saja ceritanya lebih meyakinkan dengan sentuhan tambahan pesan moral di sana-sini, film ini potensial jadi buah bibir. [B-] 16/03/12

Rabu, 14 Maret 2012

Resensi Film: The Iron Lady (2011)

Sebagai mantan lulusan sejarah, saya akui kurang begitu kenal mantan PM UK Margaret Thatcher yang terkenal keras kepala itu. Bahkan ibu saya pun sempat cerita kalau sering mendengar kemahsyurannya dalam bersitegang politis. Melalui The Iron Lady, sepertinya saya akan belajar banyak tentang Thatcher. Bagaimana latar belakang ia dengan segala formasi kata tanya efektif 5WH + 1H pokoknya.

Film dibuka dengan kejadian seorang nenek membeli susu (barang lainnya saya lupa) di sebuah kedai kecil. Ketika membayar di kasir, terbersit kekagetan atas harga susu botol plastik yang dipikirnya cukup tinggi. Wah, sudah saya duga… Pastilah nenek itu si Thatcher. Konfirmasi lalu muncul ketika si nenek sampai rumah dan ternyata memang benar bahwa ia adalah Thatcher! Barulah sejak di rumah itu adegan mulai berlarian kilas-balik kesana-kemari. Dimulai dengan parahnya halusinasi Thatcher yang sering berkomunikasi dengan mendiang suaminya—simpelnya, pikun gitu deh—sampai dengan segambreng visualisasi kenangan semasa jaya menjabat sebagai perdana menteri wanita pertama di UK bahkan di seluruh Eropa. Semua itu terangkum dalam kondisi Thatcher yang sering berada sendiri—sekali-kali ditemani perawat ataupun puterinya—di kamar dengan tampang muram, kesepian, sedikit galau.

Lewat film inilah saya tau watak kepemimpinan Si Nyonya Besi. Layaknya cetusan Rene Descartes, cogito ergo sum, si Thatcher benar-benar menjelmakannya. Ia tak kenal pertanyaan “apa yang kau rasakan?” melainkan “apa yang kau pikirkan?”. Saya nilai tim juri Oscar telah melakukan hal tepat dengan (sekali lagi) memahkotai aktris terbaik untuk Meryl Streep. Dengan polesan make-up yang meyakinkan, saya hampir menyandingkan kesuksesan Streep dengan pemeranan Ratu Elizabeth oleh Hellen Mirren dalam The Queen yang enigmatik.

The “poor” Iron Lady, itu cara saya melihat filmnya. Among either Her lovers or haters, she did on her own way that nobody couldn’t stop Her. Amat disayangkan, filmnya kurang Thatch-ish. Saya tak perlu membeberkannya karena katakanlah kalau filmnya Thatch-ish berarti bakalan tegas, memancing kontra, dan berani. [B-] 14/03/12

Film dibuka dengan kejadian seorang nenek membeli susu (barang lainnya saya lupa) di sebuah kedai kecil. Ketika membayar di kasir, terbersit kekagetan atas harga susu botol plastik yang dipikirnya cukup tinggi. Wah, sudah saya duga… Pastilah nenek itu si Thatcher. Konfirmasi lalu muncul ketika si nenek sampai rumah dan ternyata memang benar bahwa ia adalah Thatcher! Barulah sejak di rumah itu adegan mulai berlarian kilas-balik kesana-kemari. Dimulai dengan parahnya halusinasi Thatcher yang sering berkomunikasi dengan mendiang suaminya—simpelnya, pikun gitu deh—sampai dengan segambreng visualisasi kenangan semasa jaya menjabat sebagai perdana menteri wanita pertama di UK bahkan di seluruh Eropa. Semua itu terangkum dalam kondisi Thatcher yang sering berada sendiri—sekali-kali ditemani perawat ataupun puterinya—di kamar dengan tampang muram, kesepian, sedikit galau.

Lewat film inilah saya tau watak kepemimpinan Si Nyonya Besi. Layaknya cetusan Rene Descartes, cogito ergo sum, si Thatcher benar-benar menjelmakannya. Ia tak kenal pertanyaan “apa yang kau rasakan?” melainkan “apa yang kau pikirkan?”. Saya nilai tim juri Oscar telah melakukan hal tepat dengan (sekali lagi) memahkotai aktris terbaik untuk Meryl Streep. Dengan polesan make-up yang meyakinkan, saya hampir menyandingkan kesuksesan Streep dengan pemeranan Ratu Elizabeth oleh Hellen Mirren dalam The Queen yang enigmatik.

The “poor” Iron Lady, itu cara saya melihat filmnya. Among either Her lovers or haters, she did on her own way that nobody couldn’t stop Her. Amat disayangkan, filmnya kurang Thatch-ish. Saya tak perlu membeberkannya karena katakanlah kalau filmnya Thatch-ish berarti bakalan tegas, memancing kontra, dan berani. [B-] 14/03/12

Senin, 12 Maret 2012

Resensi Film: Hugo (2011)

Martin Scorsese kembali lagi dengan materi brilian dan menghangatkan tentang bocah yatim-piatu penggerak jam-jam raksasa di sebuah stasiun pusat di Paris. Profesi terselubungnya ini ternyata menjadi analogi filosofi hidup si bocah berbola mata biru jernih bernama lengkap Hugo Cabret. Memperbaiki sesuatu yang rusak dengan kunci H (huruf inisial Hugo, bisa saya artikan sebagai “heart” mencari “home”). Awalnya saya susah sekali menerka-nerka latar belakang si Hugo karena Scorsese lamban pisan euy mengurai subplot, ditambah karena adegan-adegan awal yang kosmetikal dan seret kayak naik kendaran bermotor dengan ban agak kempes. Parahnya lagi, saya melihat efek visual di dalamnya terlampau pastelnya krayon sadar efek 3D walaupun memikat dan memanjakan indra penglihatan saya.

Tapi tenang saja, kemudian saya mulai terbiasa dengan melempemnya alur ketika menemui ide (yang saya sebut di atas tadi) “memperbaiki sesuatu yang rusak”. Si Hugo berpikiran bahwa ia terlahir di muka bumi pasti bukan tanpa tujuan. Dilihatnya dunia sebagai mesin yang harus tetap bergerak dan ia bukan komponen tambahan, melainkan termasuk sebagai komponen utamanya. Hugo kecil walaupun tak punya siapa-siapa terdekat, namun akhirnya tekadnyalah yang mempertemukan ia pada keluarga baru. Semua terjadi karena ia memperbaiki sesuatu yang rusak. Jam rusak atau barang-barang mekanis lainnya, okelah. Itu sudah menjadi kelumrahan Hugo, tapi jika kehidupan orang lain yang diperbaiki? Itu perkara lain yang barangkali terlalu semu dan naïf. Si Hugo meyakininya hingga jerih payahnya berhasil.

Dengan segala iming-iming penghargaan teknis Oscar, Hugo tak terlalu memesona bagi saya karena tetap saja itu bukan tawaran utama dalam film ini seperti halnya ketika kita menanti-saksikan Avatar yang cukup revolusioner. Pelajaran dan pesan moral dalam kehidupan yang terkandung di dalamnya telah membuat saya leleh dan melebur ke dalam keteguhan Hugo. Semoga akan banyak Hugo-Hugo yang terlahir di bumi pertiwi ini. Bocah dengan semangat pahlawan, tanpa perlu mengenyam pendidikan formal-normatif. [B+] 12/03/12

Tapi tenang saja, kemudian saya mulai terbiasa dengan melempemnya alur ketika menemui ide (yang saya sebut di atas tadi) “memperbaiki sesuatu yang rusak”. Si Hugo berpikiran bahwa ia terlahir di muka bumi pasti bukan tanpa tujuan. Dilihatnya dunia sebagai mesin yang harus tetap bergerak dan ia bukan komponen tambahan, melainkan termasuk sebagai komponen utamanya. Hugo kecil walaupun tak punya siapa-siapa terdekat, namun akhirnya tekadnyalah yang mempertemukan ia pada keluarga baru. Semua terjadi karena ia memperbaiki sesuatu yang rusak. Jam rusak atau barang-barang mekanis lainnya, okelah. Itu sudah menjadi kelumrahan Hugo, tapi jika kehidupan orang lain yang diperbaiki? Itu perkara lain yang barangkali terlalu semu dan naïf. Si Hugo meyakininya hingga jerih payahnya berhasil.

Dengan segala iming-iming penghargaan teknis Oscar, Hugo tak terlalu memesona bagi saya karena tetap saja itu bukan tawaran utama dalam film ini seperti halnya ketika kita menanti-saksikan Avatar yang cukup revolusioner. Pelajaran dan pesan moral dalam kehidupan yang terkandung di dalamnya telah membuat saya leleh dan melebur ke dalam keteguhan Hugo. Semoga akan banyak Hugo-Hugo yang terlahir di bumi pertiwi ini. Bocah dengan semangat pahlawan, tanpa perlu mengenyam pendidikan formal-normatif. [B+] 12/03/12

Sabtu, 10 Maret 2012

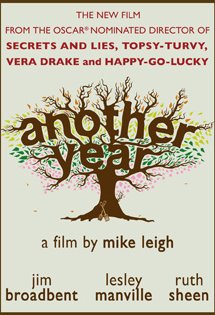

Resensi Film: Another Year (2010)

Bosan melihat film yang memaksa kita nuntasin langsung selama lebih kurang 1,5—2 jam? Coba pilih Another Year. Jalinan plotnya dibagi ke dalam 4 bagian musim iklim subtropis: gugur, panas, semi, dingin. Silakan menontonnya per bagian jika ingin pendek-pendek karena tak begitu masalah. Saya sudah membuktikannya. Hari pertama menonton kisah di musim gugur, besok meneruskan kisah di musim panas, dst. Tentu dengan catatan jika Anda memutarnya lewat home video, bukan di bioskop.

Sekarang saatnya membahas isi. Film ini (kalau tidak keliru) dikreasi oleh strada film uplifting Happy-Go-Lucky, tetap menyajikan kekhasan film drama produksi Inggris dengan kedalaman bermediakan dialog kolokial. Dikisahkan terdapat pasangan harmonis paro baya Tom-Gerri (kebetulan mirip dengan judul animasi kocak melegenda) yang hidup dalam anugerah keseharian nun mesra, damai, dan surgawi. Mereka suka curhat satu sama lain, bertukar pendapat, berkebun bersama, dan setia menunggu putera satu-satunya mereka mengenalkan pacar ke rumah. Indahnya hubungan pasangan ini mengisyaratkan bahwa mereka bisa dilihat menjadi spons bagi lingkungannya yang “sakit”. Orang-orang dekat “bermasalah” di sekitar menganggap mereka sebagai tempat bernaung yang bukan untuk diiri, melainkan lebih untuk disandari. Tom-Gerri tak pernah komplain atas hal itu.

Mungkin akan ada yang menangkap film ini cukup berat dan susah diserap. Kalau bagi saya malahan dengan jalan cerita yang lumrah berporsikan dramatisasi imbang, Another Year efektif memantulkan aura kesederhanaan dan tak terjebak dalam kilau etalase filmis. Saya sempat membaca resensi film ini tulisan Leila S. Chudori, tertulis bahwa metode penulisan skenario si strada yakni melibatkan para pemain secara langsung dan aktif. Mereka diajak berdiskusi satu sama lain guna memberi “nafas” pada masing-masing karakter yang diperankan. Resensi itu pula yang membuat saya makin tertarik menonton film ini.

Sebuah referensi film santai, tanpa tendensius spesifik, tetang perayaan kehidupan sehari-hari. Mengingatkan kembali pada saya bahwa dalam keseharian di sekitar kita selalu ada yang jadi parasit, ada yang jadi penyejuk, ada yang mengibakan, ada yang… [B] 08/03/12

Sekarang saatnya membahas isi. Film ini (kalau tidak keliru) dikreasi oleh strada film uplifting Happy-Go-Lucky, tetap menyajikan kekhasan film drama produksi Inggris dengan kedalaman bermediakan dialog kolokial. Dikisahkan terdapat pasangan harmonis paro baya Tom-Gerri (kebetulan mirip dengan judul animasi kocak melegenda) yang hidup dalam anugerah keseharian nun mesra, damai, dan surgawi. Mereka suka curhat satu sama lain, bertukar pendapat, berkebun bersama, dan setia menunggu putera satu-satunya mereka mengenalkan pacar ke rumah. Indahnya hubungan pasangan ini mengisyaratkan bahwa mereka bisa dilihat menjadi spons bagi lingkungannya yang “sakit”. Orang-orang dekat “bermasalah” di sekitar menganggap mereka sebagai tempat bernaung yang bukan untuk diiri, melainkan lebih untuk disandari. Tom-Gerri tak pernah komplain atas hal itu.

Mungkin akan ada yang menangkap film ini cukup berat dan susah diserap. Kalau bagi saya malahan dengan jalan cerita yang lumrah berporsikan dramatisasi imbang, Another Year efektif memantulkan aura kesederhanaan dan tak terjebak dalam kilau etalase filmis. Saya sempat membaca resensi film ini tulisan Leila S. Chudori, tertulis bahwa metode penulisan skenario si strada yakni melibatkan para pemain secara langsung dan aktif. Mereka diajak berdiskusi satu sama lain guna memberi “nafas” pada masing-masing karakter yang diperankan. Resensi itu pula yang membuat saya makin tertarik menonton film ini.

Sebuah referensi film santai, tanpa tendensius spesifik, tetang perayaan kehidupan sehari-hari. Mengingatkan kembali pada saya bahwa dalam keseharian di sekitar kita selalu ada yang jadi parasit, ada yang jadi penyejuk, ada yang mengibakan, ada yang… [B] 08/03/12

Senin, 05 Maret 2012

Resensi Film: The Artist (2011)

Sudah diganjar piala kategori film terbaik di berbagai ajang penghargaan film tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon penonton film ini. Hal itu pun berlaku bagi saya. Dalam iklan film bioskop jaringan XXI di koran harian lokal pun muncul panel bertuliskan (lebih-kurang) film ini hitam-putih dan tanpa dialog di atas gambar muka The Artist. Mungkin pihak manajemen bioskop coba mengantisipasi komplain jenis pelanggan mereka yang itikadnya mengemil pop-corn sambil nonton film.

Sejak detik pertama saya menyimak film ini, sebenarnya bukan mutlak sensasi film monokrom musikal nyaris bisu yang saya dapatkan seperti bayangan sebelum menontonnya. Mengapa? Karena (1) gambarnya terbilang rapi dan bergaya serta (2) musiknya mewah dan jernih. Jangan khawatir dengan pembebanan interpretasi dialog dalam adegan tiap adegan karena akan ada transkrip penuh secara berkala acapkali terjadi percakapan penting. Yang saya nikmati sejak awal adalah alunan musik klasiknya yang bak mengantar kita mengalir di atas sungai indah dalam perahu kayu berukir indah dari hulu ke hilir sembari nikmati kesejukan hawa alam.

Ceritanya memang tak begitu orisinil, singkatnya ya persis apa kata sinopsisnya yakni ketika satu bintang meredup dan ada bintang lain sedang bersinar. Mereka dipertemukan takdir. Wuih, puitis banget ya kesannya. Yang sedang meredup adalah aktor gaek film bisu, sedangkan yang sedang bersinar adalah aktris menjanjikan era awal film bicara. Mereka bertemu dalam fase transisi perfilman bisu ke bicara sekitar era 1930-an. Yang satu mulai ditinggalkan sedang yang lainnya mulai digandrungi. Tentu terjadi konsekuensi dramatis di situ, yang mana nantinya ide direkatkan kembali dengan formula “umum” film yakni cinta.

Saya pikir tak berlebihan kiranya jika dalam Oscar 2012 film The Artist mendapatkan predikat film terbaik di samping beberapa penghargaan lainnya yang tak kalah utama seperti nominasi penyutradaraan. Kejayaannya merupakan kemenangan sinematik. Sebuah film tentang dinamika perfilman untuk perfilman. Salut untuk sang sutradara yang setelah saya browsing sepintas sebenarnya belum banyak menelurkan karya fenomenal. Yang mahal di sini adalah konsep dan keberaniannya untuk melangkah ke arah eksperimentasi secara logis. Bayangkan saja, kenapa tak sejak beberapa tahun lalu muncul film seperti ini? Strada yang karyanya mengumbar adegan seks meyakinkan sudah segudang. Mungkin sudah terpikirkan oleh strada-strada macam Lars von Trier, Michael Winterbottom, Quentin Tarantino, sekalipun sampai Wong Kar Wai… tapi sebuah ide tanpa eksekusi tentu takkan jadi sebuah produk. [A] 04/03/12

NB.

Generasi alay bin eksis pun bisa enjoy film monokrom, 99% bisu ini.

Sejak detik pertama saya menyimak film ini, sebenarnya bukan mutlak sensasi film monokrom musikal nyaris bisu yang saya dapatkan seperti bayangan sebelum menontonnya. Mengapa? Karena (1) gambarnya terbilang rapi dan bergaya serta (2) musiknya mewah dan jernih. Jangan khawatir dengan pembebanan interpretasi dialog dalam adegan tiap adegan karena akan ada transkrip penuh secara berkala acapkali terjadi percakapan penting. Yang saya nikmati sejak awal adalah alunan musik klasiknya yang bak mengantar kita mengalir di atas sungai indah dalam perahu kayu berukir indah dari hulu ke hilir sembari nikmati kesejukan hawa alam.

Ceritanya memang tak begitu orisinil, singkatnya ya persis apa kata sinopsisnya yakni ketika satu bintang meredup dan ada bintang lain sedang bersinar. Mereka dipertemukan takdir. Wuih, puitis banget ya kesannya. Yang sedang meredup adalah aktor gaek film bisu, sedangkan yang sedang bersinar adalah aktris menjanjikan era awal film bicara. Mereka bertemu dalam fase transisi perfilman bisu ke bicara sekitar era 1930-an. Yang satu mulai ditinggalkan sedang yang lainnya mulai digandrungi. Tentu terjadi konsekuensi dramatis di situ, yang mana nantinya ide direkatkan kembali dengan formula “umum” film yakni cinta.

Saya pikir tak berlebihan kiranya jika dalam Oscar 2012 film The Artist mendapatkan predikat film terbaik di samping beberapa penghargaan lainnya yang tak kalah utama seperti nominasi penyutradaraan. Kejayaannya merupakan kemenangan sinematik. Sebuah film tentang dinamika perfilman untuk perfilman. Salut untuk sang sutradara yang setelah saya browsing sepintas sebenarnya belum banyak menelurkan karya fenomenal. Yang mahal di sini adalah konsep dan keberaniannya untuk melangkah ke arah eksperimentasi secara logis. Bayangkan saja, kenapa tak sejak beberapa tahun lalu muncul film seperti ini? Strada yang karyanya mengumbar adegan seks meyakinkan sudah segudang. Mungkin sudah terpikirkan oleh strada-strada macam Lars von Trier, Michael Winterbottom, Quentin Tarantino, sekalipun sampai Wong Kar Wai… tapi sebuah ide tanpa eksekusi tentu takkan jadi sebuah produk. [A] 04/03/12

NB.

Generasi alay bin eksis pun bisa enjoy film monokrom, 99% bisu ini.

Langganan:

Postingan (Atom)